藤田一照・永井均・山下良道の3氏による共著『〈仏教3.0〉を哲学する』(春秋社、2016年)の第二章の読書ノートとコメントです。読み進むにつれて随時加筆していきます(最新の更新は2016/12/9)。この本の目次や、著者による内容紹介、関連情報などはこちらをご参照ください。

藤田一照・永井均・山下良道の3氏による共著『〈仏教3.0〉を哲学する』(春秋社、2016年)の第二章の読書ノートとコメントです。読み進むにつれて随時加筆していきます(最新の更新は2016/12/9)。この本の目次や、著者による内容紹介、関連情報などはこちらをご参照ください。

この記事の目次

第二章 「自己ぎりの自己」と〈私〉

第二章は二部構成で、98-144頁が第一部、144-168頁が第二部となっている。第一部は、内山興正の「自己」のとらえ方について永井氏がプレゼンし、それを受けて3人のやりとりが行われる。第二部は、「青空としてのわたし」と「雲としてのわたし」というメタファーについての最近の展開を山下氏がプレゼンし、それを受けた3人のやりとりが行われる(98頁)。

「ぶっつづき」と「断絶」――内山興正老師のこと(98-107頁)

内山興正の「自己」のとらえ方についての永井氏のプレゼンは、テキストとして内山興正の『坐禅の意味と実際』(大法輪閣)と『進みと安らい――自己の世界』(柏樹社、1969年)を用いる。前者の第四章「坐禅人の自己」の「一、尽一切自己」と「三、覚めて生きる」の二つを主として検討し、その後で後者の第四章「自己の構造」との関係について考える(98頁)。『坐禅の意味と実際』は1971年に柏樹社から出版された内山の『生命の実物――坐禅の実際』を大法輪閣が再刊した本であり、『進みと安らい――自己の世界』は1969年の出版なので、後者のほうが出版年は若干早い*1。『坐禅の意味と実際』は2003年の版と2015年の新装版があるが、この記事では新装版を用いる。

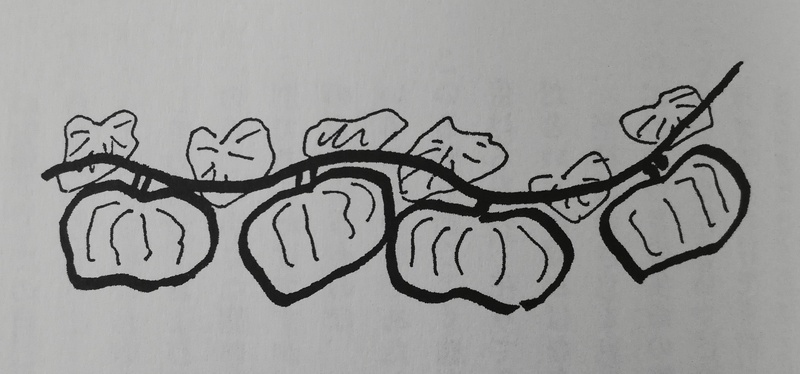

まず99頁に『坐禅の意味と実際』第四章の94-96頁からの引用(カボチャの寓話)があるが、引用元の本においてこのカボチャの寓話が出てくる文脈はどういうものなのか、という説明が本書では省かれているので、ここでそれを補足しておきたい。引用元においては、このカボチャの寓話は、下記のように「坐禅する人にとっての自己および自他関係とは何か?」を問う文脈の下で出てくるものである。

われわれの坐禅はどこまでも「自己が自己を自己する」(自受用三昧)のであり、このような「自己ぎりの自己」の坐禅の実際について、以上のべてきたのでありました。

ところで、こんな他との関係(かねあい)なく「自己ぎりの自己」の坐禅だとすれば、それは結局、社会とか他人とかを無視した、小さな自分の殻に閉じこもる、隠遁逃避あるいは自己陶酔でしかないのではないか。もし単なる隠遁逃避あるいは自己陶酔ではなくして、何んらかの意味で他人と関係をもつのだとすれば、それはどういう在り方においてであるか。――このような疑問が出てくるのは当然だと思います。

(中略)

さて自と他の問題の話から始めましょう。一体、自己にとって他とは何んなのであるか。――まずふつうに考えられていることは、自己は他に対して自己なのであり、他は自己に対して他なのだということでしょう。というのは、われわれがふつう自分、自分とよんでいるところのものは、他との関係に規定された自分なのであり、つまり、「他人でない自分」という意味での自分です。これに対し、他人とはいつも自分から見られ、自分から規定した他人なのであり、つまり、「自分でない他人」なのです。

ところで、もしこのように、自分と他とを対立と同時に相関した関係に置きながら、しかも、この他との関係を切り捨てて、ただ自分ぎりの自分であろうとするのであれば、それはたしかに隠遁逃避であり、自己陶酔だというよりほかはありますまい。他との関係にありながら、同時にこれに目をふさいで、自分の一人よがりをするのでしかないからです。

しかし今、われわれのする坐禅はそういうことをするのではありません。というのは大体このように自分と他とを対立関係において考えるのは、まさしくわれわれの「思い」なのですが、今われわれの坐禅においては、この「思い」そのものを手放しにしてしまうのだからです。それで同時に、こういう対立関係としての自と他との在り方そのものが、まずここでは放棄されてしまいます。

ところで、もしこういう自他の、対立しながら同時に相関する関係が手放しにされたとしたら、もはや「自」とはいえないのではないか、ということですが、じつは坐禅においては、なるほどこのような外的に規定された自分という意味での自意識をまったく手放しにしてしまっておりますが、しかしそこでは、かえって「生命の実物としての自己」を覚触(覚めて実物)しています。たとえそれを自分と意識したり、名づけたりすることなくしても、現ナマの生命体験として自己なのですから。

つまりここでは、たとえ「自己ぎりの自己」という言葉をつかったとしても、その自己は、決して他と相関しながら他を否定する「他人でない自分だけ」ということではなくして、生命の実物として、まったく「自己ぎりの自己」を体験覚触しているということなのです。だからこの場合、自己は決して規定された概念なのではなくして、覚触する内容そのものなのであり、しかも、われわれが実物として覚触しうるものは、自己の生命の実物のみであるという点で、どこまでも「自己ぎりの自己」です。

しかしこの場合でも、それだからといって、自他関係そのものがまったく消失して、無になるというわけではありません。そうではなく、坐禅上における自他関係というものは、ふつうの自他関係とはまったく違ってしまっているのです。――ではどういうふうに違っているか。坐禅人にとって自他関係は一体どんなものであるか。

(内山興正『坐禅の意味と実際』90-93頁)

ちなみにこの引用文中に出てくる「覚触」というのは、『坐禅の意味と実際』の52-54頁によれば、「自己自身の生命の実物」を呆け霞ませる「居眠り」や「考え事」から覚めて、「思い」によって何かを掴むこともせず(思いの手放し)、且つ骨組と筋肉によって自分が行じている坐禅の姿勢の実物をすることであるという。「覚触」は「知る」という意味にも近いようだが、「知るもの」と「知られるもの」との対立が無いような知り方のことを指すようである。

本書の第二章は、『坐禅の意味と実際』の第四章の94-98頁からの引用(カボチャの寓話も含む)で始まっている(99-101頁)。そこで内山は、我々は自分の「思い」によって、各々の「小さな個体」(個人)を自分だと思っているけれども、「本当の生命の実物としての自己」は、そのような個体ではなくて、個体以上のものであると述べる。内山はこのような「小さな個体・小さな個体の思い」を超えたものを「私の思い以上の力」や「自己の生命の実物」や「生命の力」とも呼んでいる(99-101頁)。「力」とはいっても、こういった「力」は「自分のうちに事実働いているのであるかぎり、当然『自己』としてはじめから受取ってしまうべきです」と内山は述べている*2。内山によれば、この「自己」は「他と対立する概念」なのではなく、自己自身の「ナマの体験としての言葉」であるという(『進みと安らい』169頁)。内山によれば、我々の「思い」は、我々が各々の「小さな個体」を自分だと思っているという点で各人ごとに別々に存在しているが、各々の個体に働いて色々と考えさせる(思わせるという意味であろう)生命の力はいずれも「小さな私の思い以上の力」であるという点で「ぶっつづいている」わけであるという(99-100頁)。

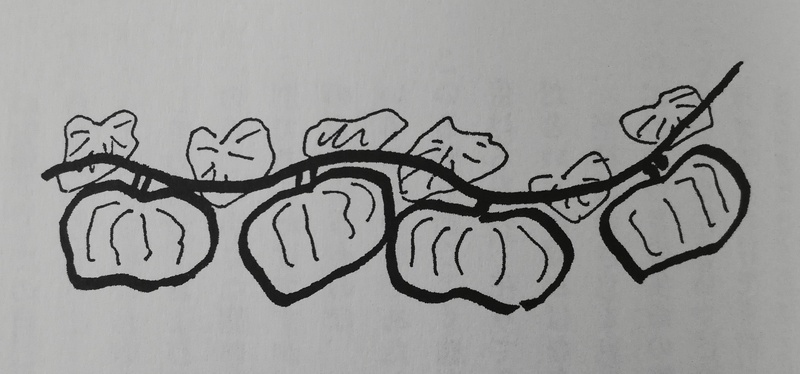

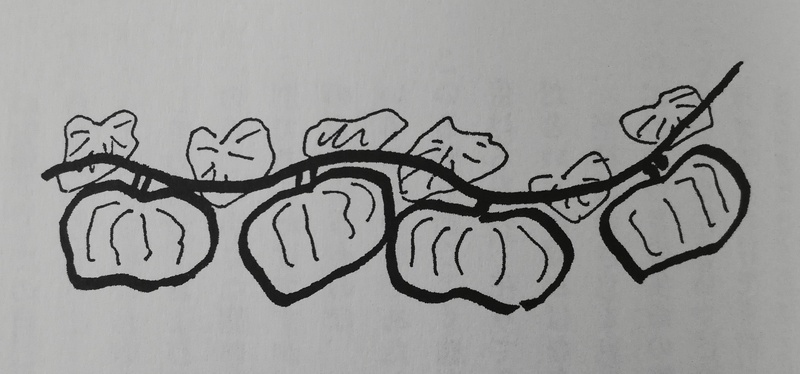

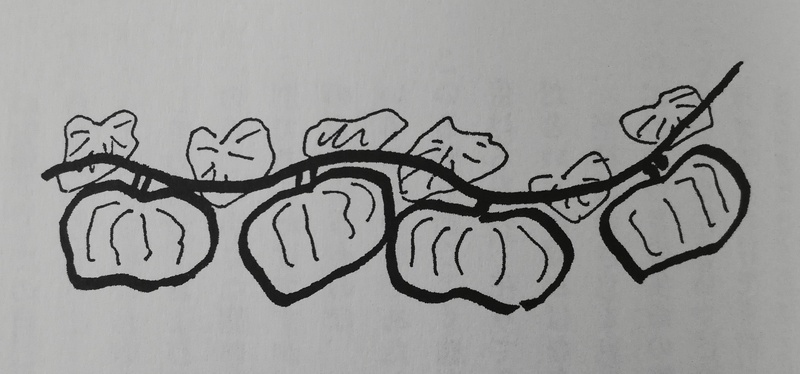

99頁のカボチャの寓話においては、個々のカボチャの果実が「小さな個体(個人)」に相当し、このカボチャたち(各個人)が坐禅をすると(引用元の94頁参照)、彼らは「各カボチャ=各個人が、じつはみんなつながっていて、たった一つの生命を生きていたんだ」ということを自覚するという話になっている。内山によれば、カボチャたちがそのように「一つの生命の実物を生きている」のと同じように、「生けるもの、在りてあるものは、すべてぶっつづきの一つの大きな生命の力を生きている」のだという(100頁)。

内山によれば、坐禅において「思い」を手放しにし、思い以上のところに働く「生命の実物」を覚触するときに見出す、「生きとし生けるもの、在りてあるものとぶっつづき、一切不二(二つに分かれる以前)の生命を生きている自己」を「尽一切自己」と呼ぶ(101頁)。また、101頁によれば、坐禅において「思い」を手放しにすることによって我々が体験する「生命の実物」が尽一切自己なのであり、それは「すべてのすべてとぶっつづきの自己」なのであるという。つまり、「ぶっつづき(あらゆるものとぶっ続いている)」というあり方の自己のことを内山は「尽一切自己」と呼んでいるようである。内山によれば、我々は誰でも必ずこの尽一切自己を生きており、本人がそのことを覚知したり覚触したりしなくても我々は尽一切自己を生きているのだという(『坐禅の意味と実際』98頁)。

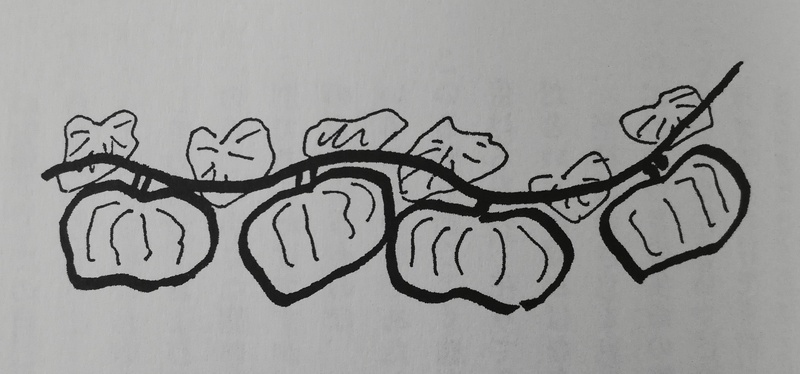

本書の99頁に引用されているカボチャの図(下記参照)は、上述のような「ぶっつづきの自己(尽一切自己)」というあり方を、個々のカボチャの果実が一本の蔓(つる)で繋がっていることになぞらえたもの(100頁)。

(内山興正『坐禅の意味と実際』から本書99頁に引用された、カボチャが蔓で繋がる図。クリックで拡大。)

ここまでのところで内山の用いている用語を、2種類のグループに分けて下記のように一応まとめておく。それぞれのグループ内のフレーズは、お互いに殆ど同じ意味か、かなり近接した意味であると思われる。

(1)「普段の私」的なもの

- 他人でない自分

- 思い

- 小さな個体(としての自分)、個体、小さな私

(2)「普段の私」を超えたもの、坐禅において「覚触」するもの

- 私の思い以上の力

- (一つの大きな)生命の力

- (一つの)生命の実物(としての自己)

- 現ナマの生命体験

- 覚触する内容

- 自己ぎりの自己

- 一つの生命の実物

- 一切不二の生命(を生きている自己)

- ぶっつづき(の自己)

- 尽一切自己

上述のように、本書99頁のカボチャの寓話は、引用元の『坐禅の意味と実際』では坐禅上における自他関係(坐禅人にとっての自他関係)を説明なり描写するという文脈の下で持ち出されている寓話なのだが、ここまでのページ(本書なら101頁冒頭まで、引用元の本なら90-98頁冒頭まで)においては、坐禅人にとっての自他関係はどういうものであるかということを内山がストレートに述べた記述は無い。引用元においては98-109頁までの区間でもやはり自他関係についての言及は無く、110頁になって初めて、

坐禅は思いを手放しにすることによって、生命の実物そのものをわれわれに体験せしめますが、その生命の実物とは尽一切自己(すべてのすべてとぶっつづきの自己)なのでした。そこで坐禅がわれわれに覚めさせる尽一切自己とは、要するに、『見渡す限りの自己の生命を生きるのみで、ここには他者というものがなく、それゆえ、どっちへどうころんでも自己ぎりの自己の生命を生きるのだ』という態度そのものでなければならないでしょう。

と述べられる(本書101頁)。つまり内山によれば、坐禅が我々に体験させる尽一切自己は「すべてのすべてとぶっつづきの自己」であるわけだが、その尽一切自己においては「他者というものがな」いのであり、「それゆえ、(尽一切自己というのは)、どっちへどうころんでも、自己ぎりの自己の生命を生きるのだという態度そのものでなければならない」のであるという(101頁)。つまり「尽一切自己においては他者が無いので、『自己ぎりの自己』なのだ」と述べられていることになる。これを更に縮めて言えば「尽一切自己は、自己ぎりの自己である」と述べられていることになるだろう。この「自己ぎりの自己」というものは他者と断絶している(切れている)ものであり、そればかりでなく自己ぎりの自己においては「他者が存在しない」のであるということが、内山によって様々な例を挙げて述べられている(101頁末尾から107頁)。

ここまでをまとめると、99-101頁で「すべてのすべてとぶっつづきの自己」であるとされた「尽一切自己」が「自己ぎりの自己」と等しくて(101頁)、その「自己ぎりの自己」は他者と断絶しているということになる(101頁末尾から107頁)。つまり「すべてとぶっ続きである自己」と「他と断絶している自己」とが「等しい」と位置づけられていることになる。

それを等式で書くと下記のようになる。この等式の左端と右端は、文字通りの意味ならばお互いに相容れないもの同士であるように読めるが、ここまでの内山の主張に則ればこのように等式の中に組み込まれていることになる。

生きとし生けるもの、ありてあるものとぶっつづきの自己=尽一切自己=自己ぎりの自己=他者と断絶している自己、他者の存在しない自己

このような「すべてとぶっ続きの自己」と「他と断絶している自己」は、そもそもお互いに「等しい」と位置づけられるようなものではなく、お互いに矛盾対立関係にあるはずなのではないか、という趣旨の疑問を永井氏は101頁から107頁までの部分で何度も指摘し、「断絶」しているなら「じゃあどうやってぶっつづいているんだ」と疑問を呈している(107頁)。永井氏は、これらの疑問を解消する記述は『坐禅の意味と実際』の中には無いとしている(107頁)。

ただし永井氏は、内山自身がこの『坐禅の意味と実際』において「自分は矛盾したことを書いている」と思っていた可能性は無いとしており(107頁)、上述のような「一見すると矛盾しているように見える主張」を読むときには、その主張そのものが正しいかどうかを考える前にまず、「著書はなぜ矛盾するとは思わずに、この二つのことを並べて書いているのか」ということを考えるべきであると述べる(106頁)。一見すると相矛盾する二つのことを並べて書いているという上述のような内山の論述(99-107頁)は何を言おうとしているのかということを明らかにするために、テキスト解釈として別の著作を考える(参照する)という方法があり、永井氏は今回は内山の『進みと安らい――自己の世界』の第四章「自己の構造」を参照する(107頁)。

矛盾を解きほぐす(108-115頁)

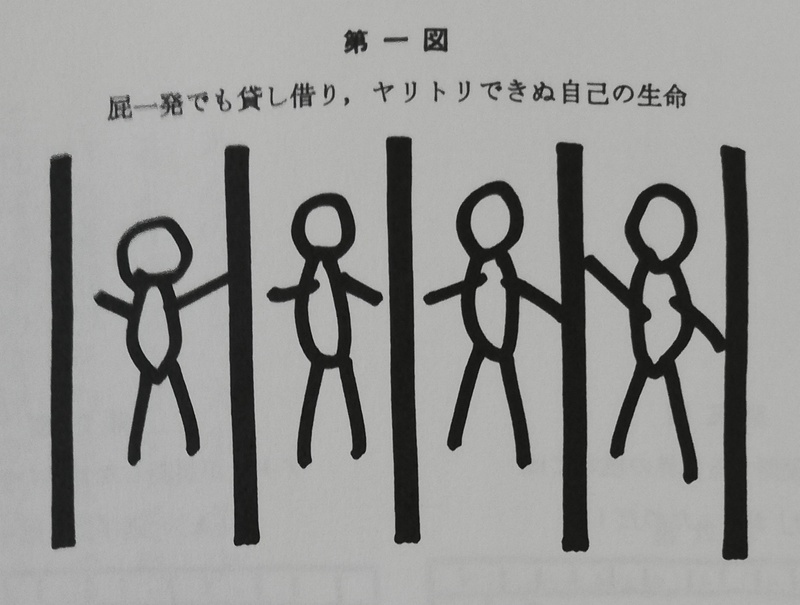

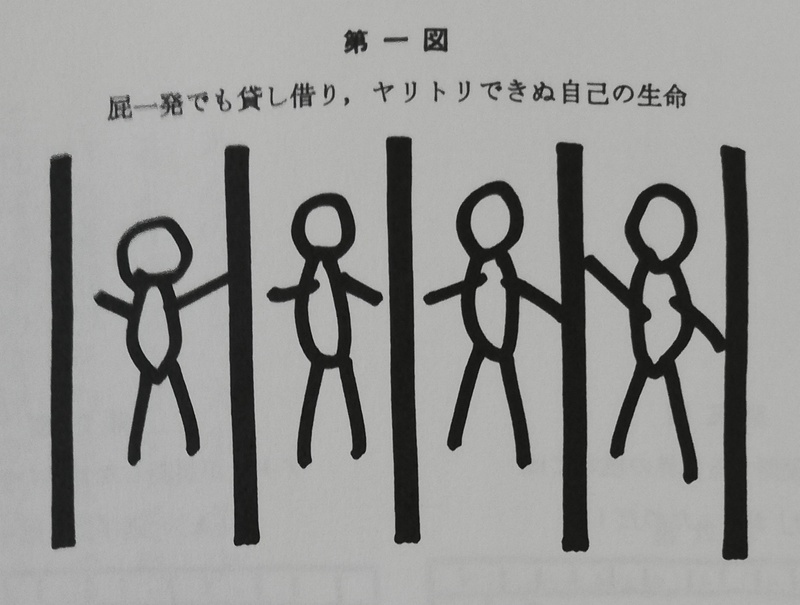

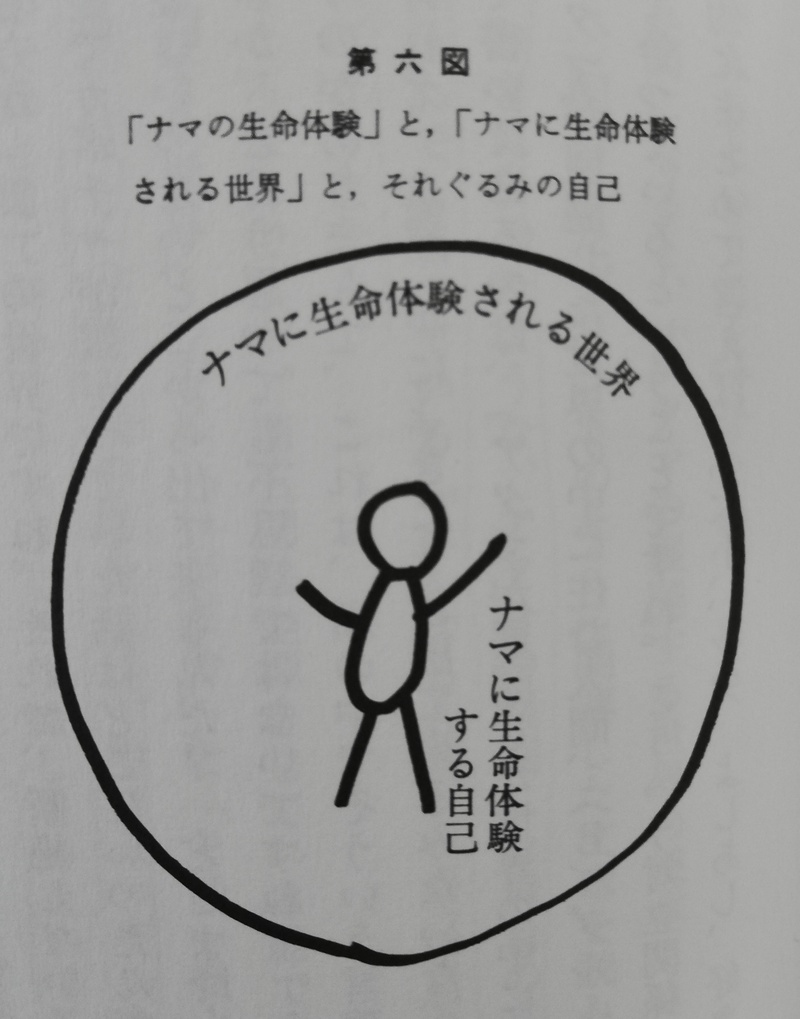

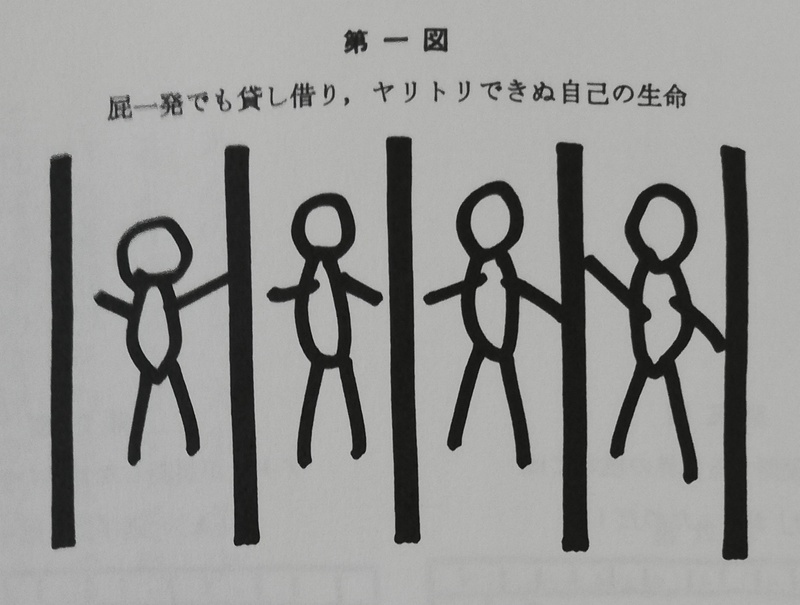

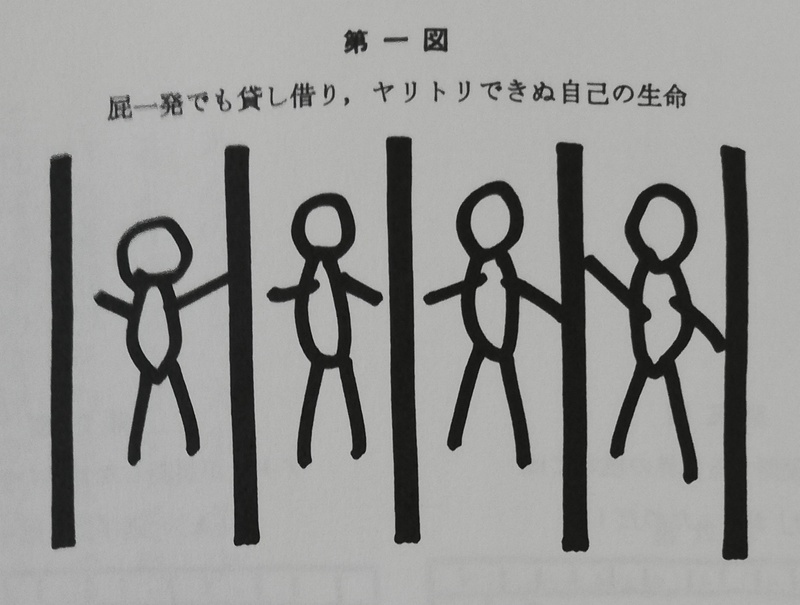

本書109頁には、内山の『進みと安らい――自己の世界』の第四章の第一図が引用されている。図の説明には「屁一発でも貸し借り、ヤリトリできぬ自己の生命」とある。

この図は、個々の人がお互いに断絶していることを表す(108頁)。引用元の146頁によれば、この第一図では「おのおのの自己の生命の間には、何んの通じ合いもなく絶対的に截断されておらねばなりません」という。だからこれは、前述の「すべてのすべてとぶっつづきの自己=尽一切自己(99-101頁)」とは相容れない(108-109頁)。相容れないのだが、「ぶっつづき」を表す前述のカボチャの蔓の話と、「断絶」を表すこの第一図は、どちらも内山によって肯定的に書かれており、2つのうちのどちらか一方だけが正しいという主張はなされていないと永井氏は述べている(108頁)。

次に、第二図(109頁)。

この図においては、個々の人の頭が線で繋がっており、図の説明には「各々のアタマはコトバによって通じ合う」とある。複数の人を繋げているこの線は、『坐禅の意味と実際』で内山が「生命の実物」と対立的なものとして位置づけている「人間のアタマ同士の約束事」(本書102-103頁)を意味しているので、この第二図で人々を繋げている線は、「すべてのすべてとぶっつづき」というあり方(カボチャの蔓)のことではない。

コトバは上述のように各々のアタマ(各人)を通じ合わせるわけだが、次の第三図の説明は「コトバによって、通じ合う世界がひらかれる」と書かれており、その「コトバによって通じ合う世界」では「ヤリトリ、貸し借り」が発生し、「大小、多少、よしあし、好き嫌い、勝ち敗け、正不正」などの比較分別も可能になり、価値というものもここにおいて成り立つとされている(109-112頁)。

(第三図(本書109頁))

第三図のような通じ合い方(繋がり方)は、否定的な(望ましくない)繋がり方であることが、内山によって次のように示されている(112頁)。

この通じ合う世界は同時に価値の世界でもあります。これに反し、第一図のような、人と貸し借り、ヤリトリなし、まったく通じ合うことのない『自己ぎりの自己』のところには、分別も比較も価値もあることはありません。

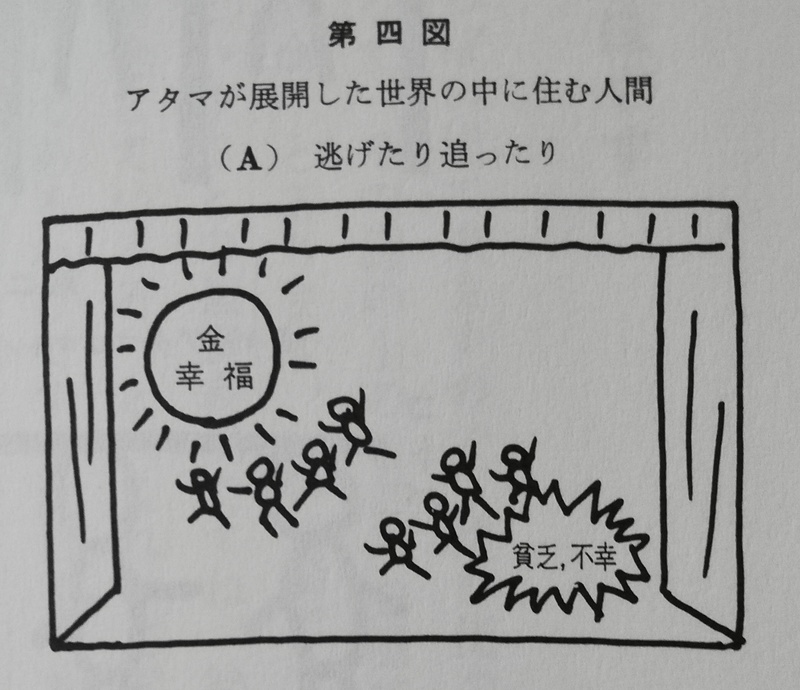

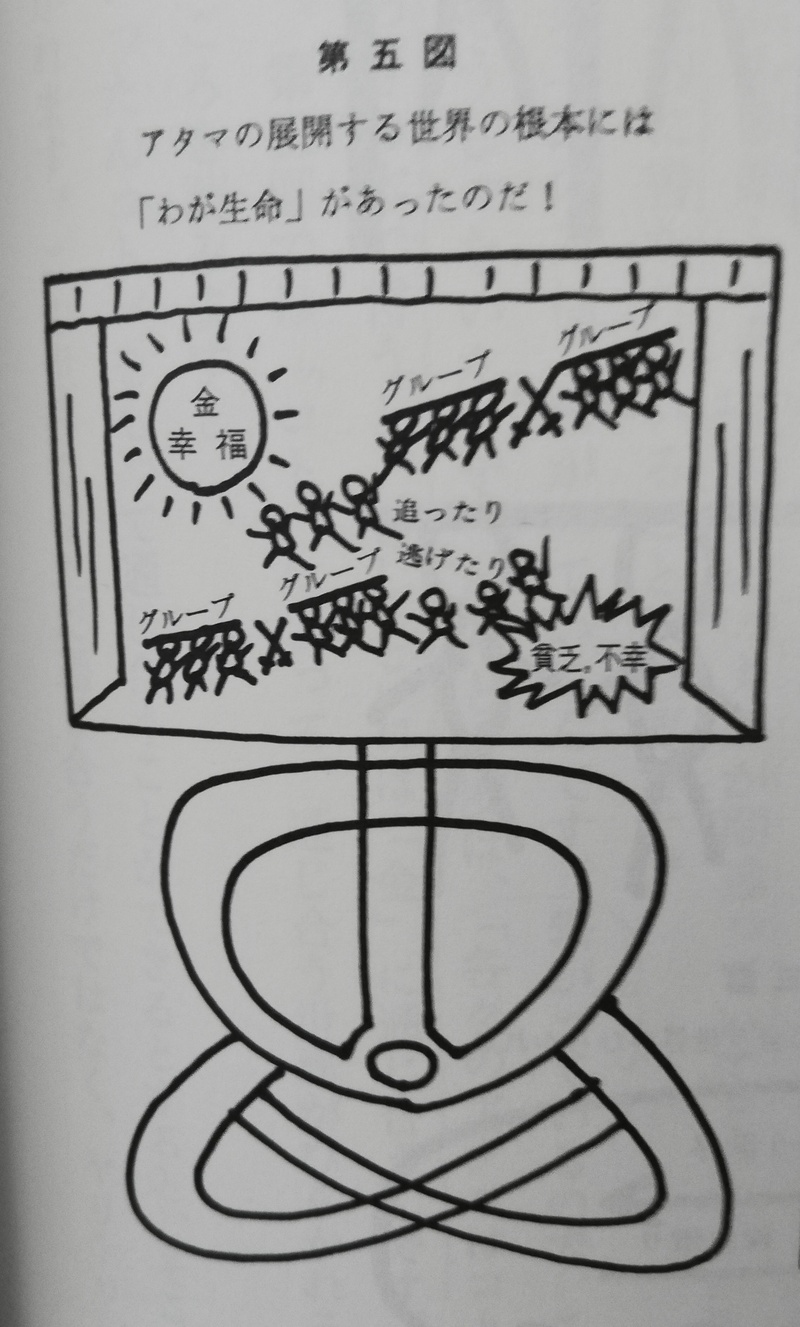

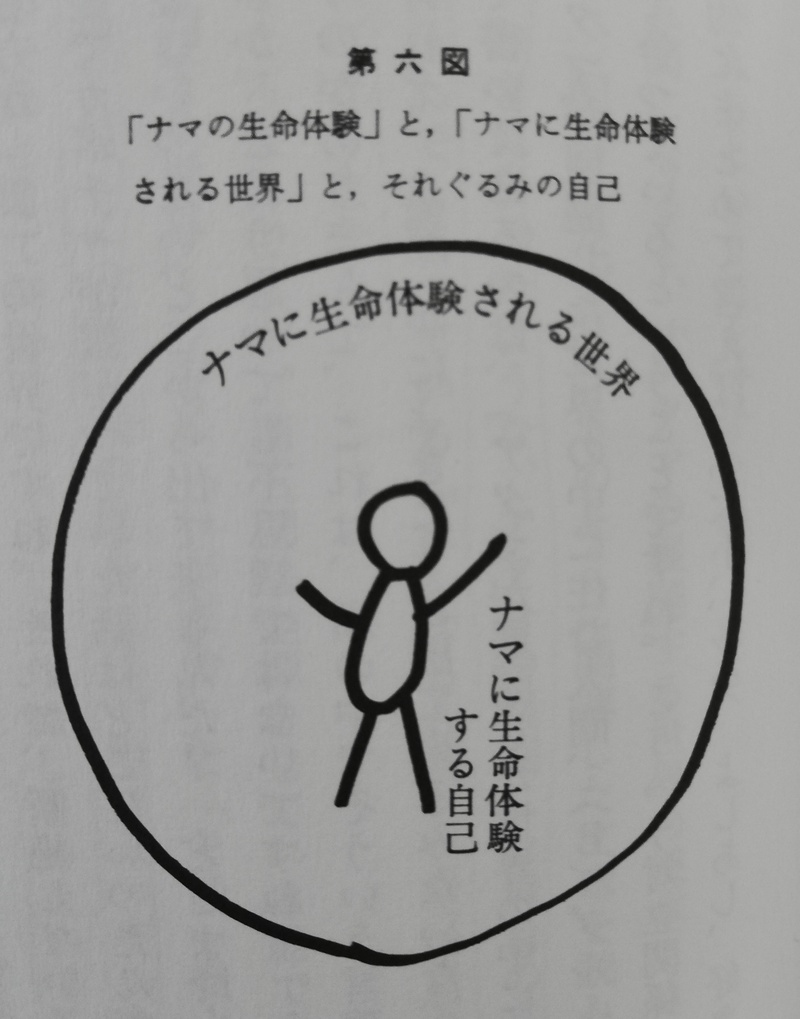

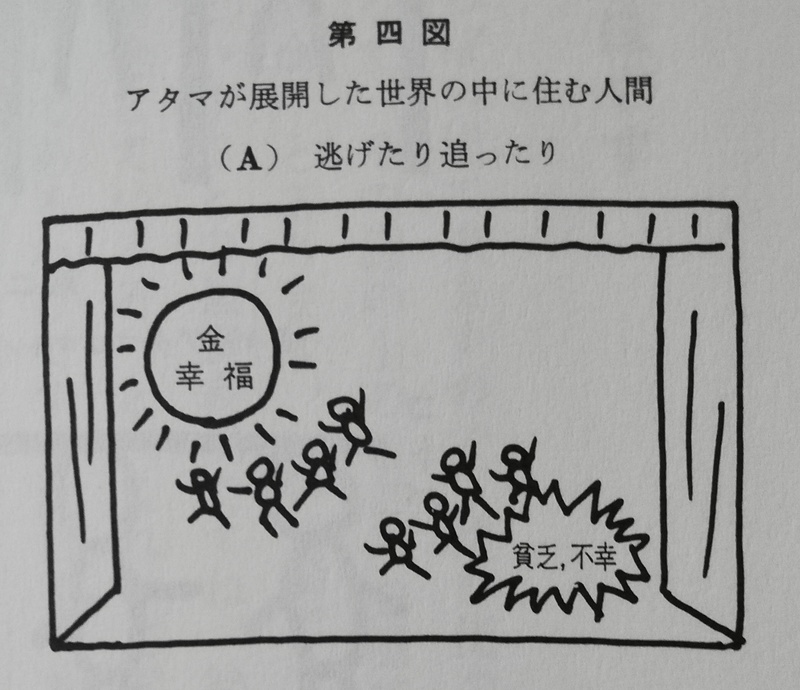

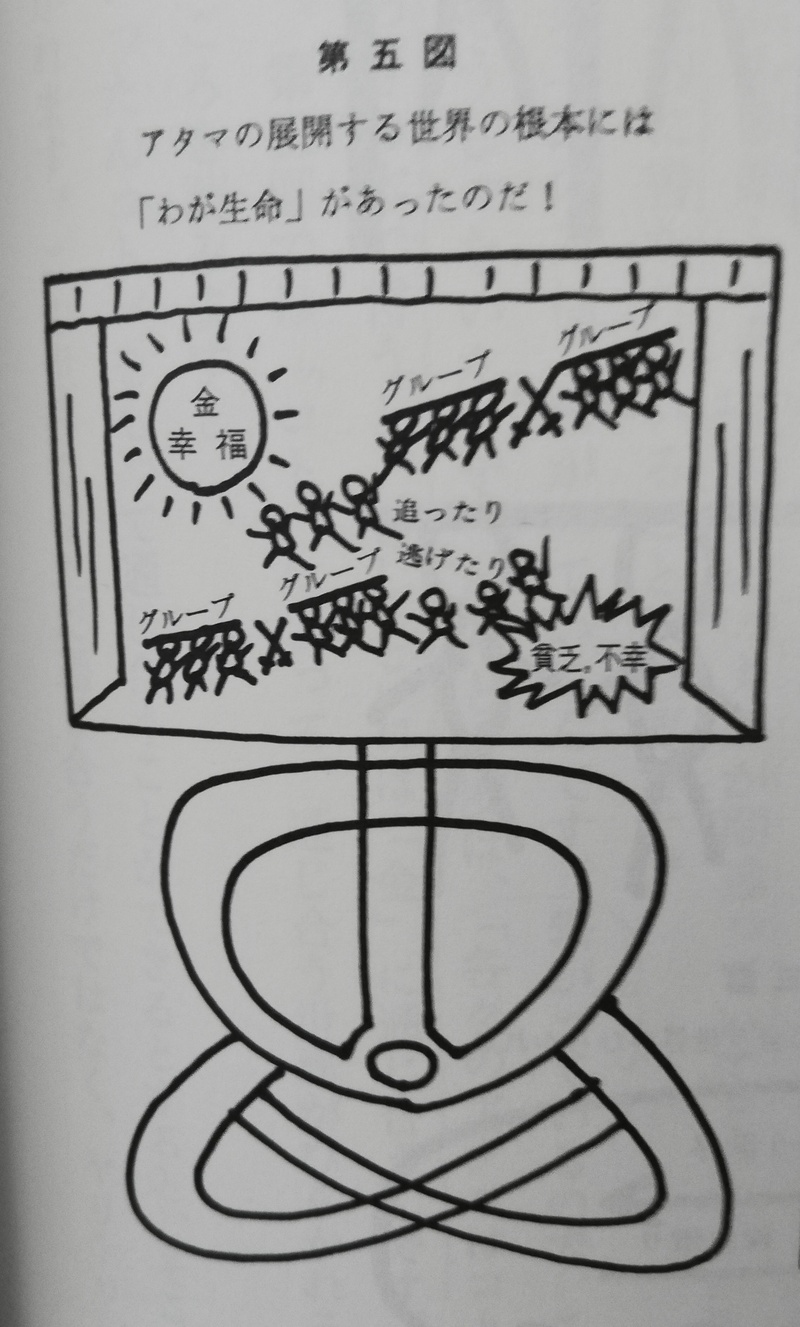

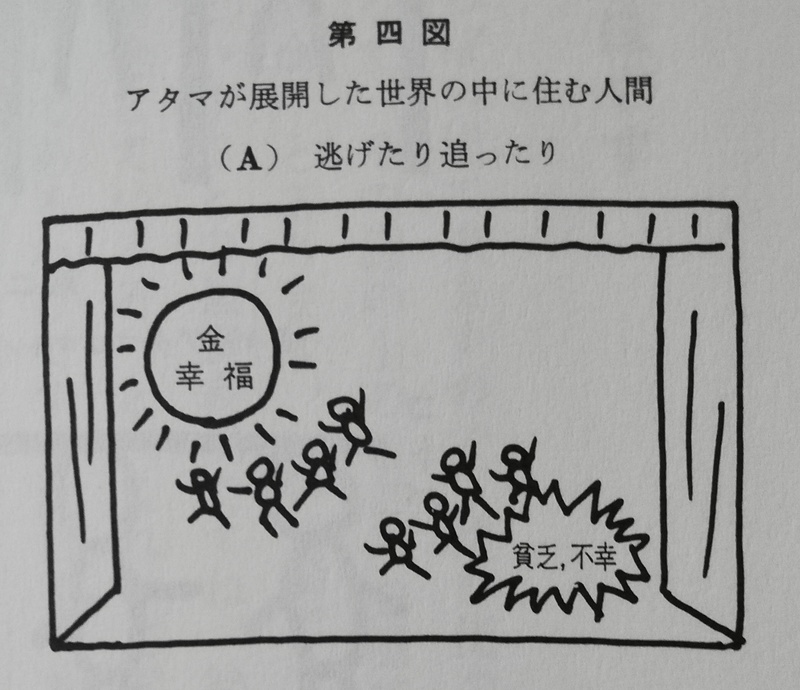

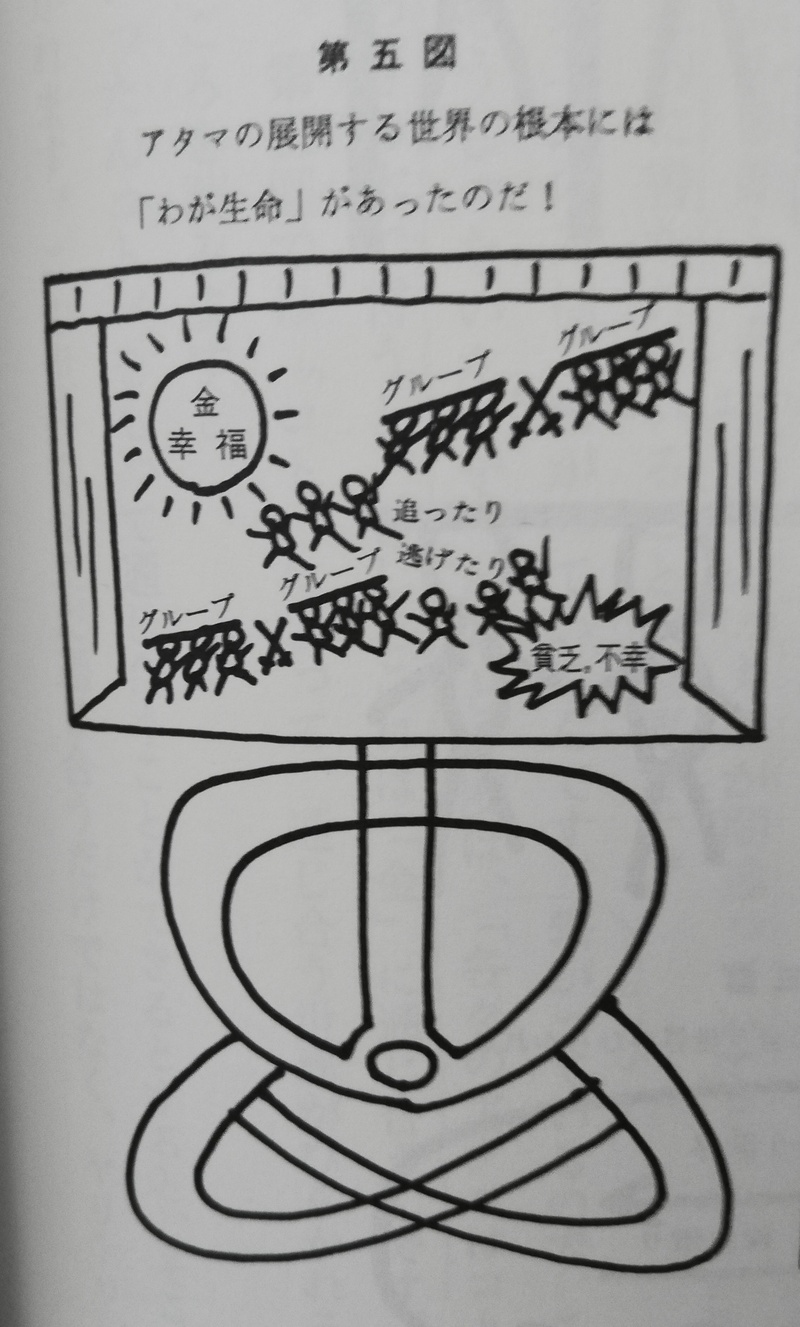

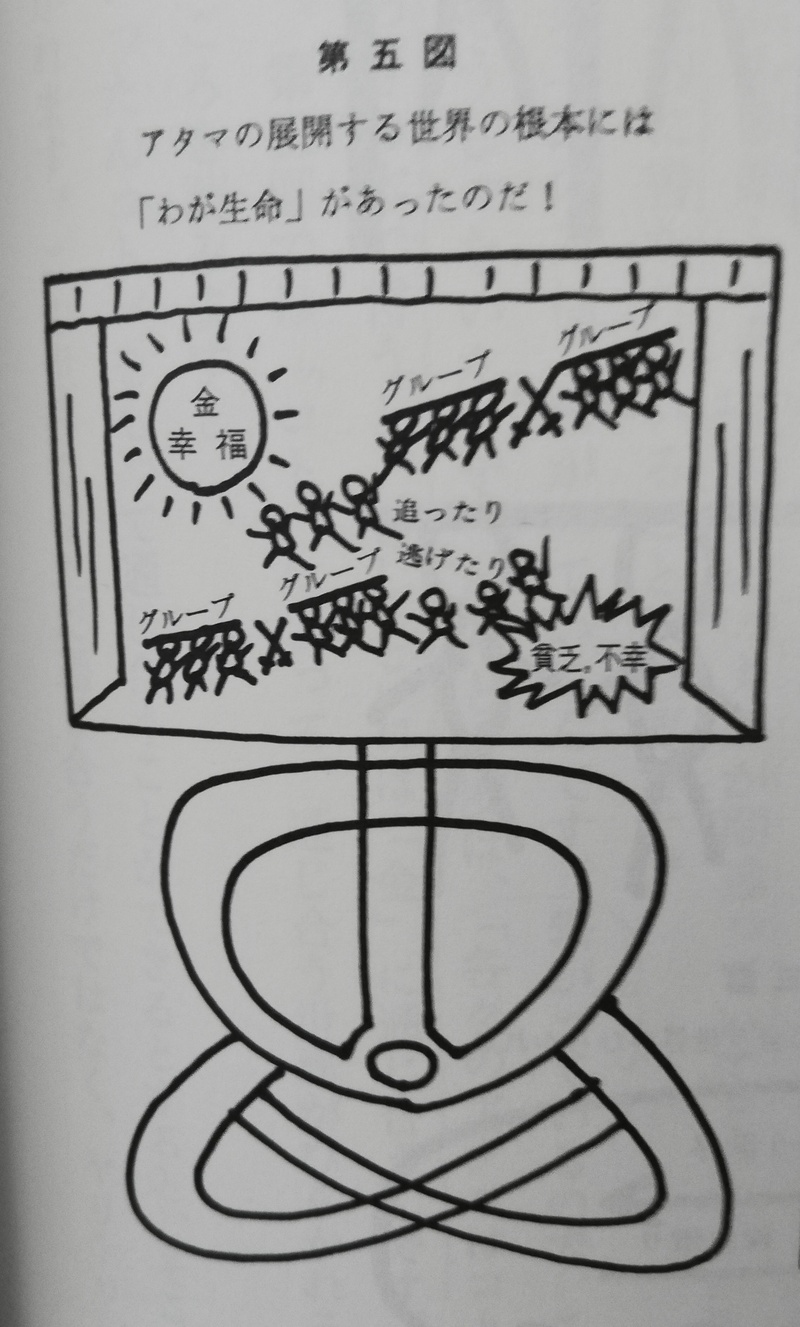

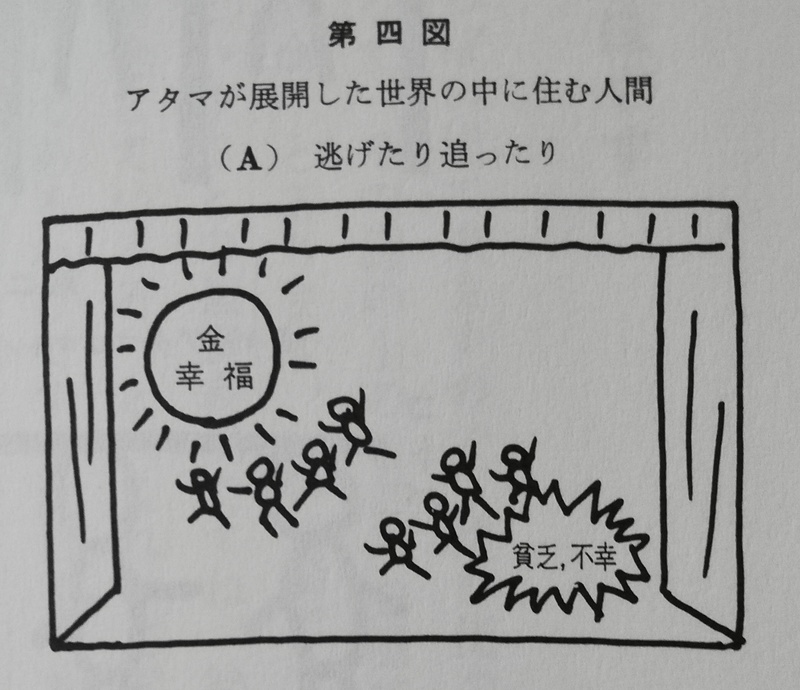

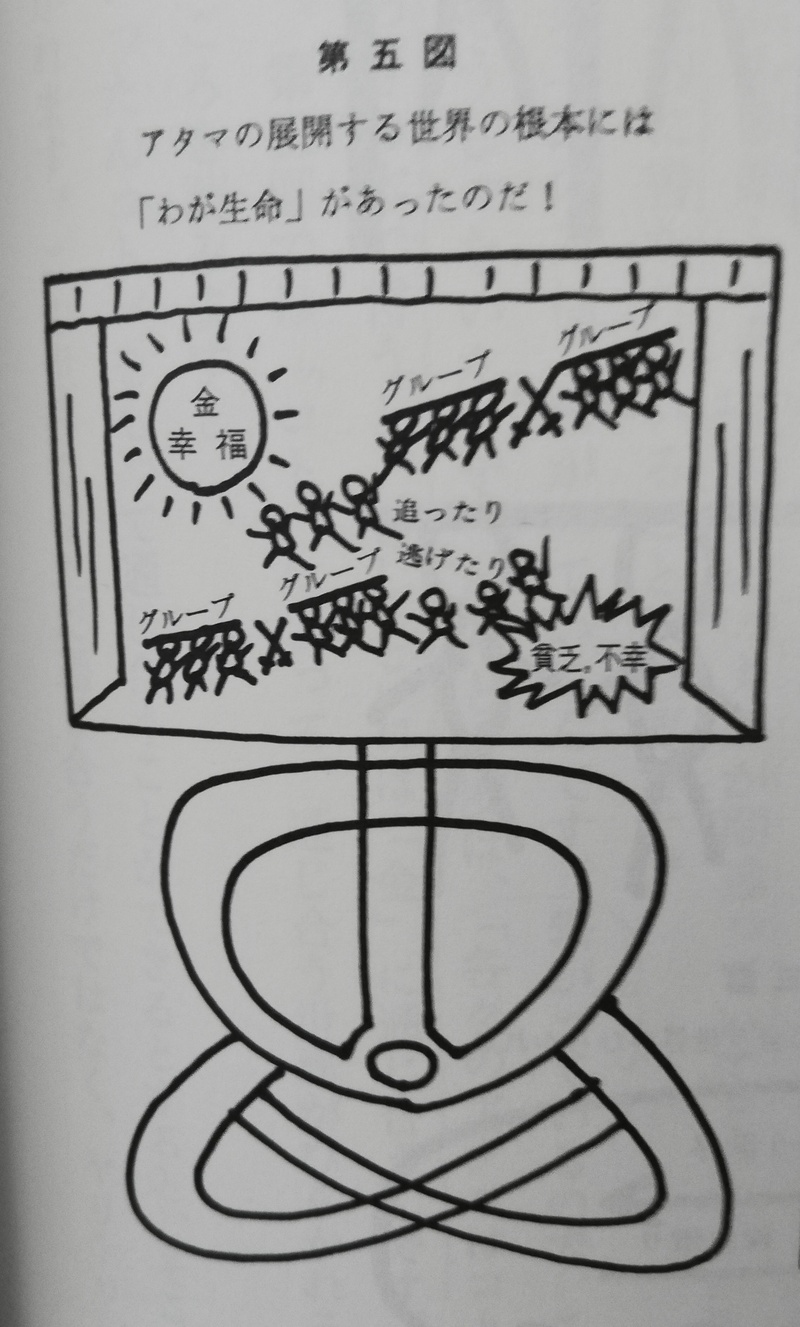

従って、本書の第二章の冒頭からここまでの内山の主張においては、「すべてのすべてとぶっつづき」という繋がり方(カボチャの蔓の図)と「コトバによって通じ合う」という繋がり方(第二図・第三図)という2種類の繋がり方が存在すると主張されていることになり、前者(すべてのすべてとぶっつづきという繋がり方)は、第一図〜第三図までの中には描かれていない(112頁)。そして第四図(下記参照)と第五図および最後の第六図にも描かれていない。では「すべてのすべてとぶっつづき」というあり方は結局何を意味するのか、それは第一図〜第六図とどういう関係にあるのか、という推論は、第四図〜第六図をも踏まえたうえで、やや後の114頁において述べられる。

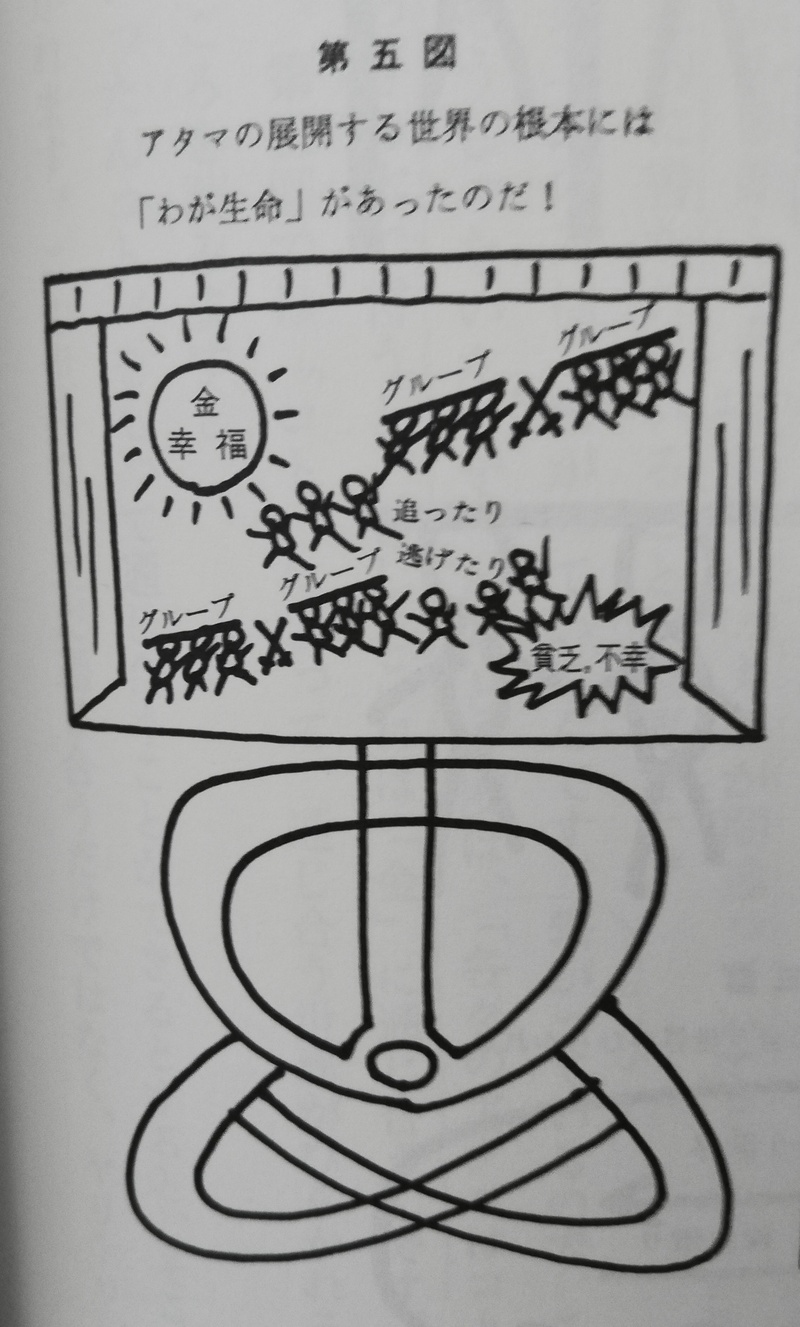

引用元である『進みと安らい――自己の世界』の146頁によれば、「われわれ人間は、いつの間にか、この通じ合う(コトバの展開した)世界のなかに自己を投げ込み、自己をこの世界のなかの単なる一員としてしまいます」といい、その様子を描いた図が次の第四図(A)であるという*3。第三図においては「人」の頭だけが「通じ合う世界」の中に入っていたが、第四図では「アタマが展開した世界」に全身が入っている。それが「コトバが展開した(アタマが展開した)世界の中の単なる一員になる」ということを指しているのであろう。

(第四図の(A)(本書109頁))

(第四図の(B)(本書109頁))

第四図の説明は「アタマが展開した世界の中に住む人間」となっており、 そのうちの(A)「逃げたり追ったり」とあるのは、「貧乏、不幸」から逃げて「金、幸福」を追っている人間の姿が描かれたもの。また第四図の(B)は、図の説明に「グループ呆け」とある。これは、色々な思想や宗教や主義でグループを作ってグループ同士で争っている人間の姿が描かれたもの(112頁)。

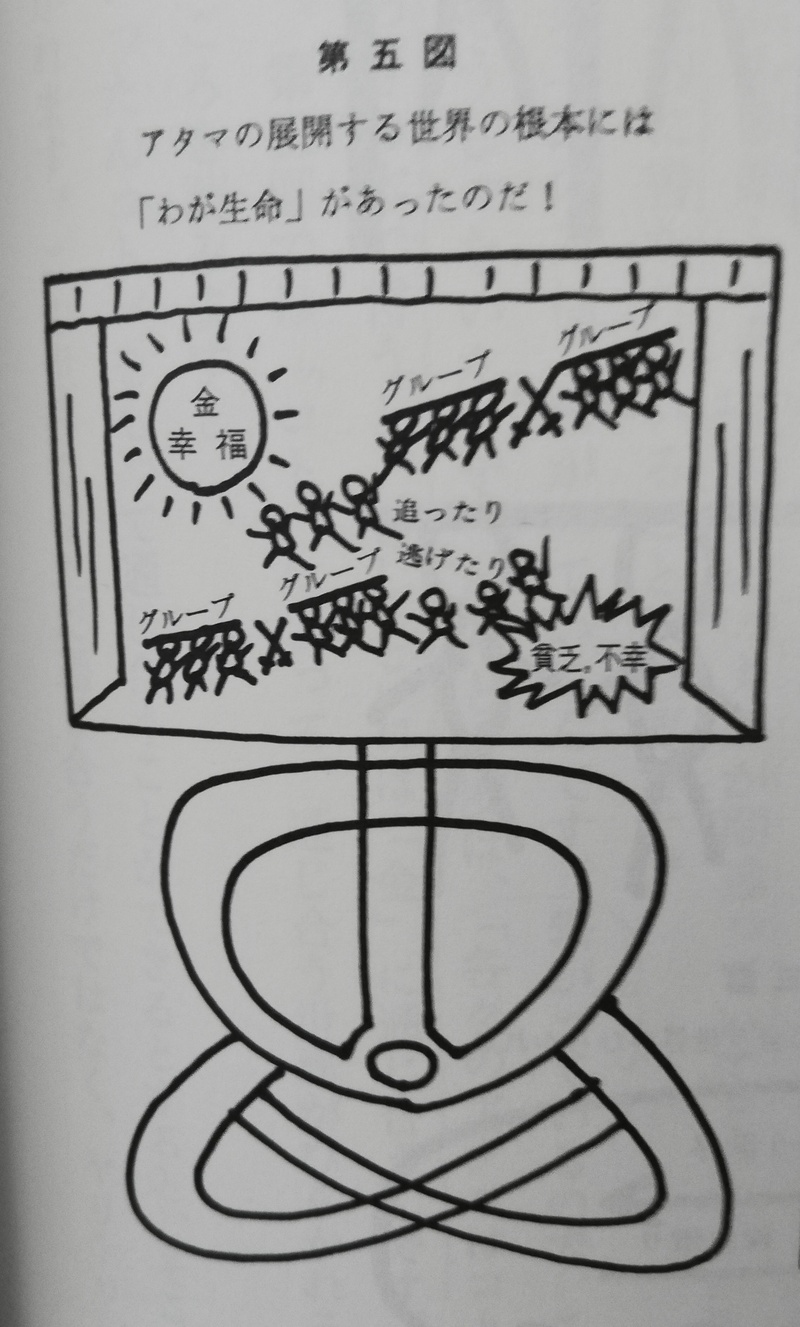

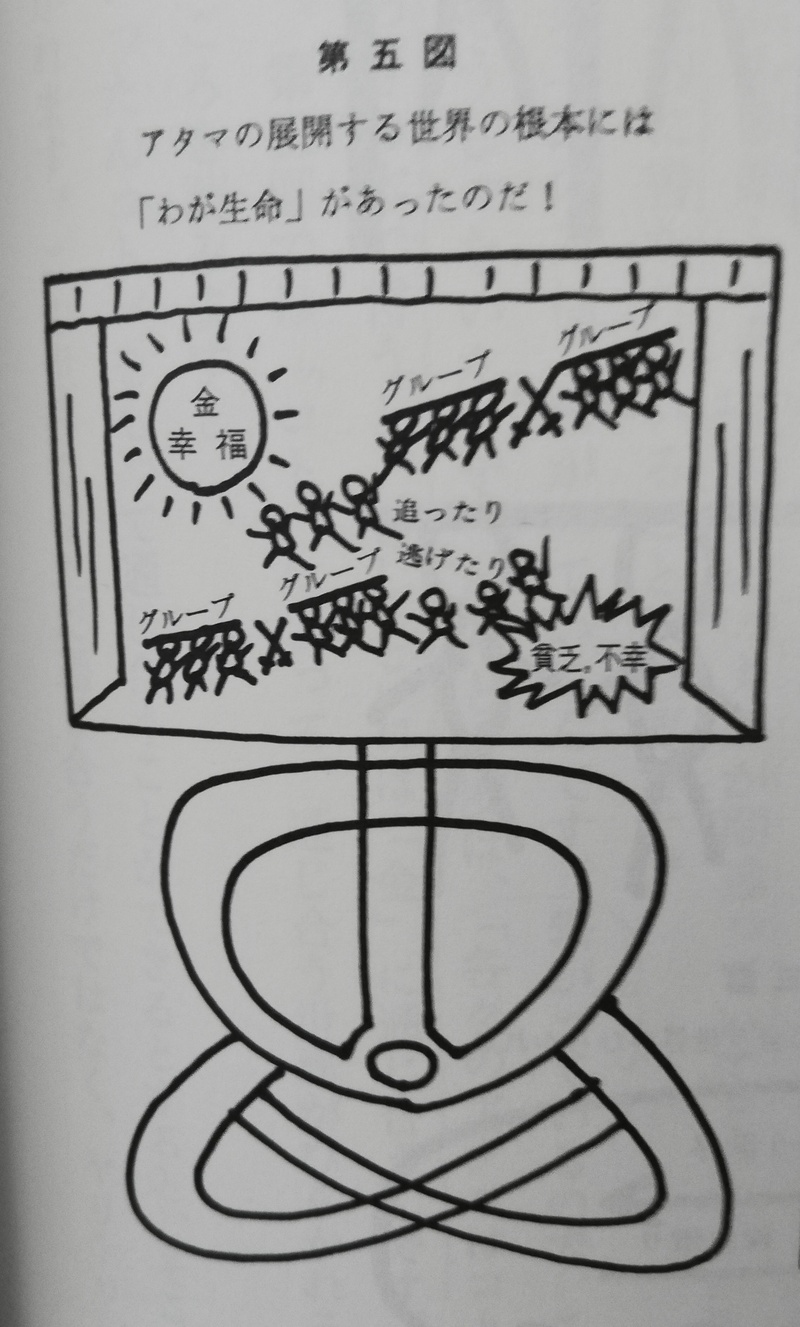

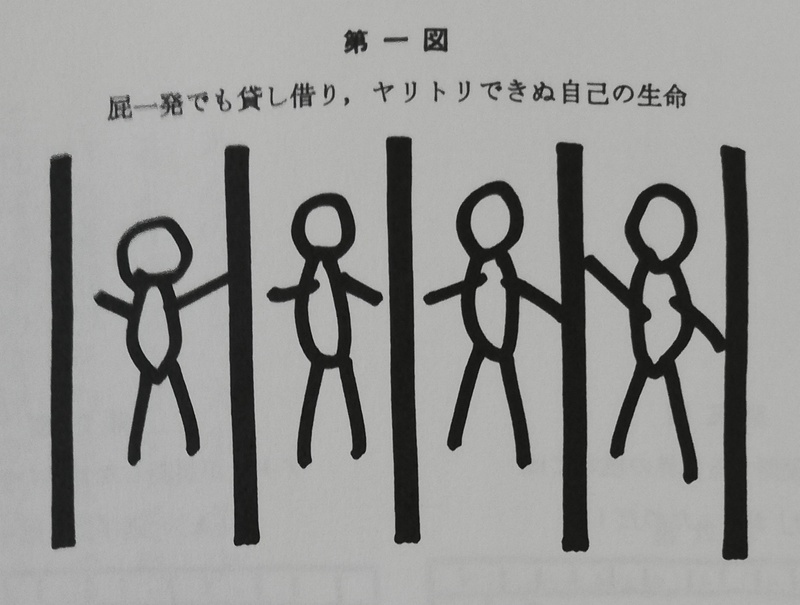

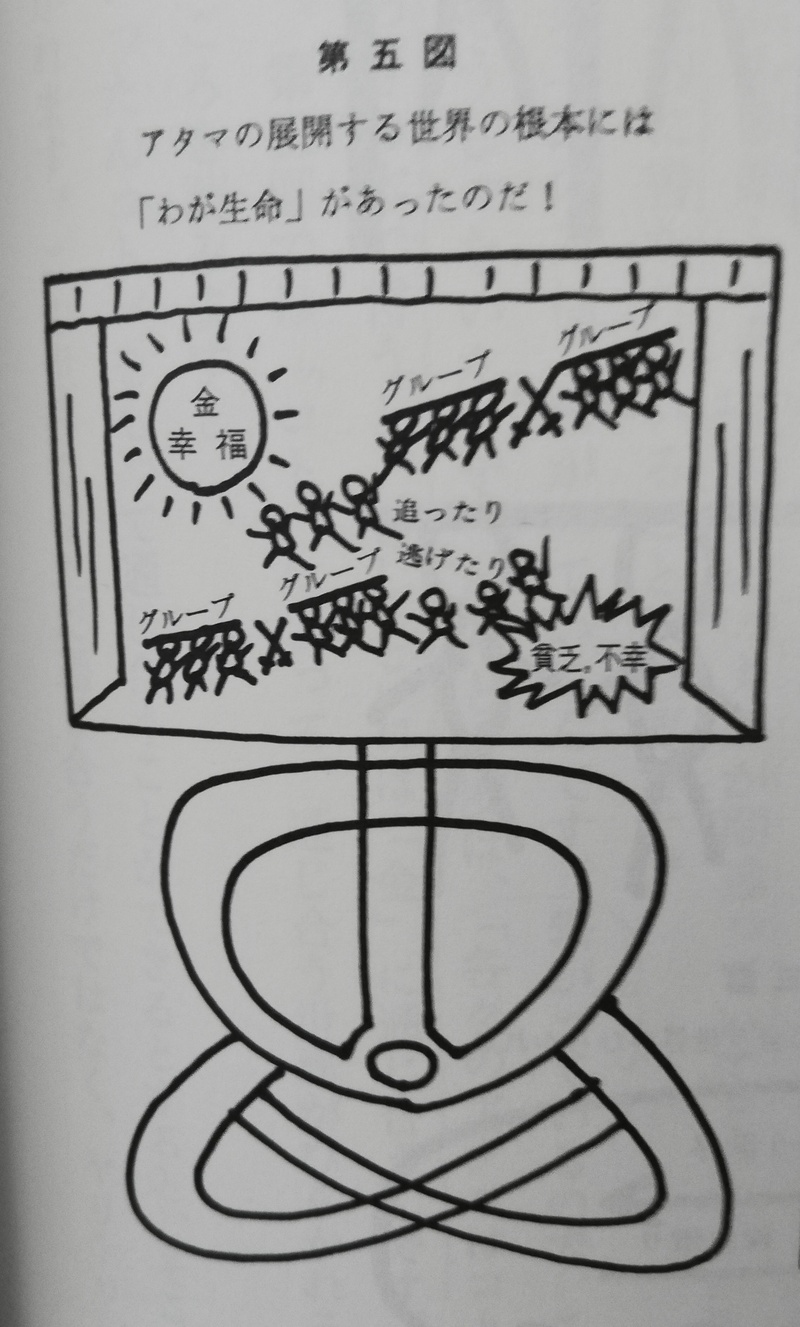

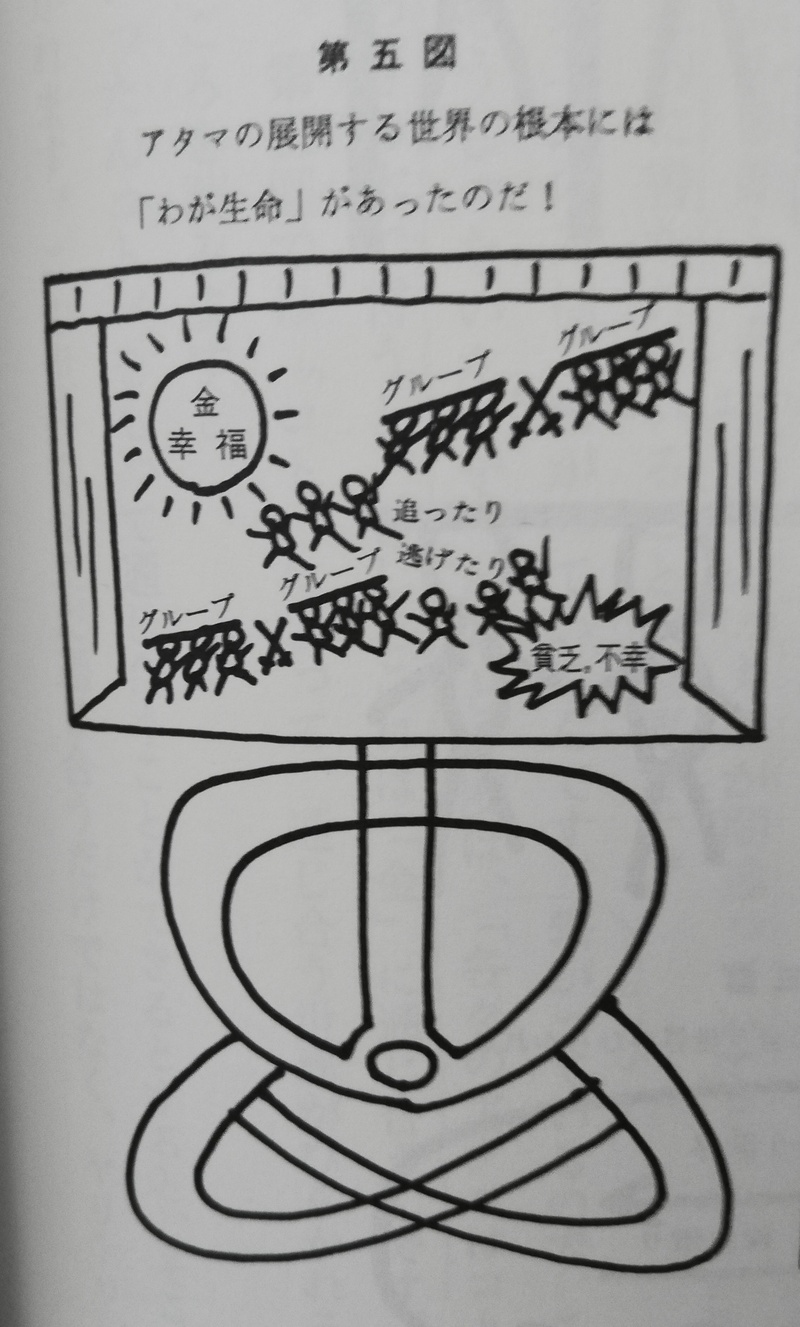

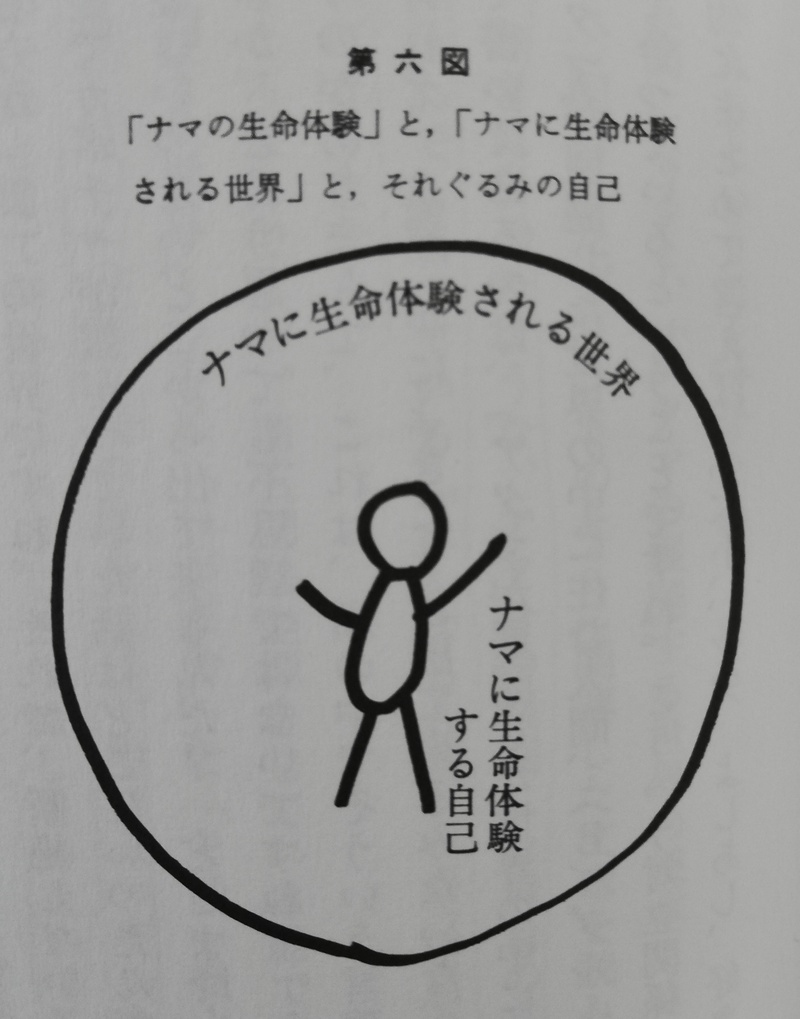

次の第五図は坐禅をしている図であり、図の説明には「アタマの展開する世界の根本には『わが生命』があったのだ!」とある。

(第五図(本書110頁))

この図において坐禅をしている「自己」は、第三図・第四図の「アタマが展開する世界」の中に「わが生命」を「その一員として投げ込んで」はいない。この第五図においては、「わが生命」は「アタマの展開する世界」の中に入らないで、その外に出ており、「アタマの展開する世界」の内部の様子をその外から観ている(113頁)。だからこの第五図で坐禅をしている「自己」は、

『たんなる人間としての自分』(第四図(A)(B))とは区別しておかねばなりません

と内山によって述べられている(113頁)。ではこの第五図で坐禅している自己とは何であるのかといえば、永井氏によるとそれは、

もちろん、何でもない。本質ではなく、存在、実存そのものです。何でもないのですから、もちろん誰でもないです。一員として投げ込まれて、分別や比較や価値づけによって他人とヤリトリしたりはしていないような、だから体験する自己と体験される世界の区別がもはやないような、独我的=無我的な自己、つまり〈自己=世界〉であるような自己

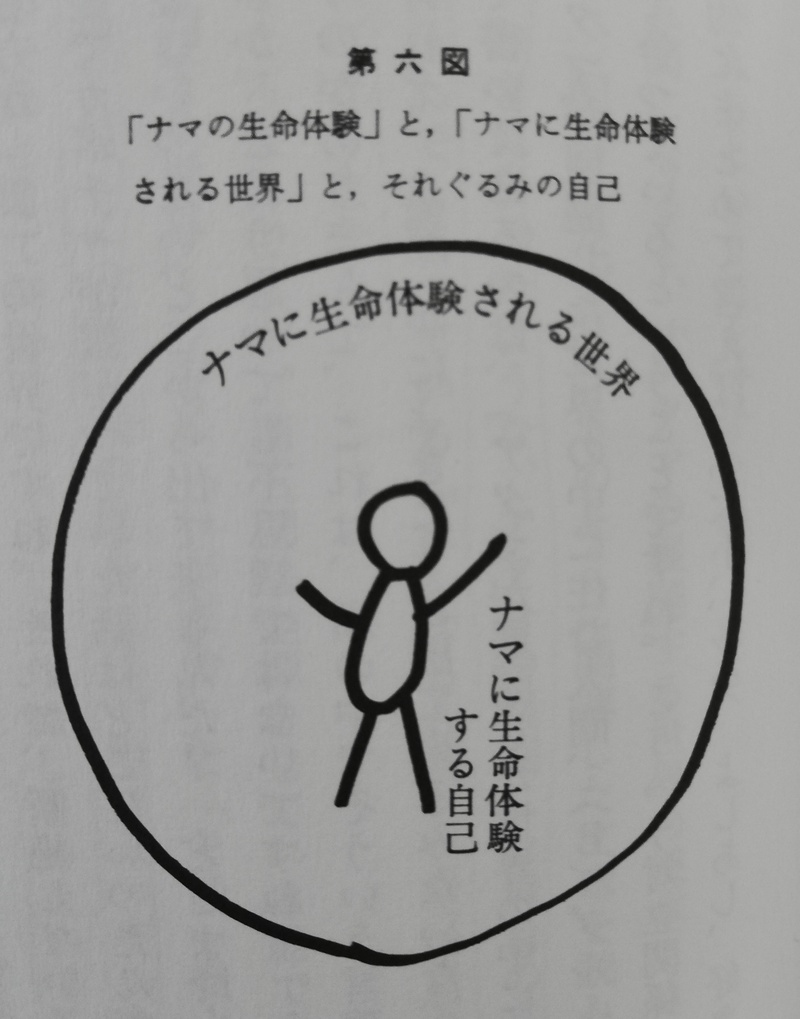

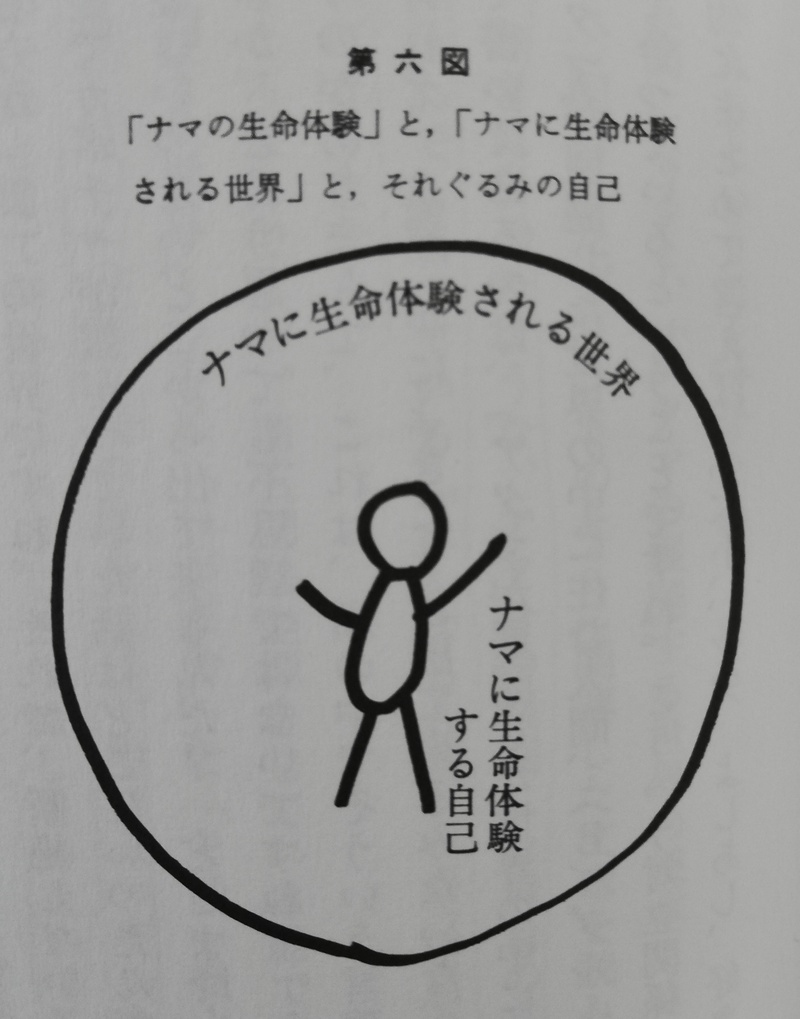

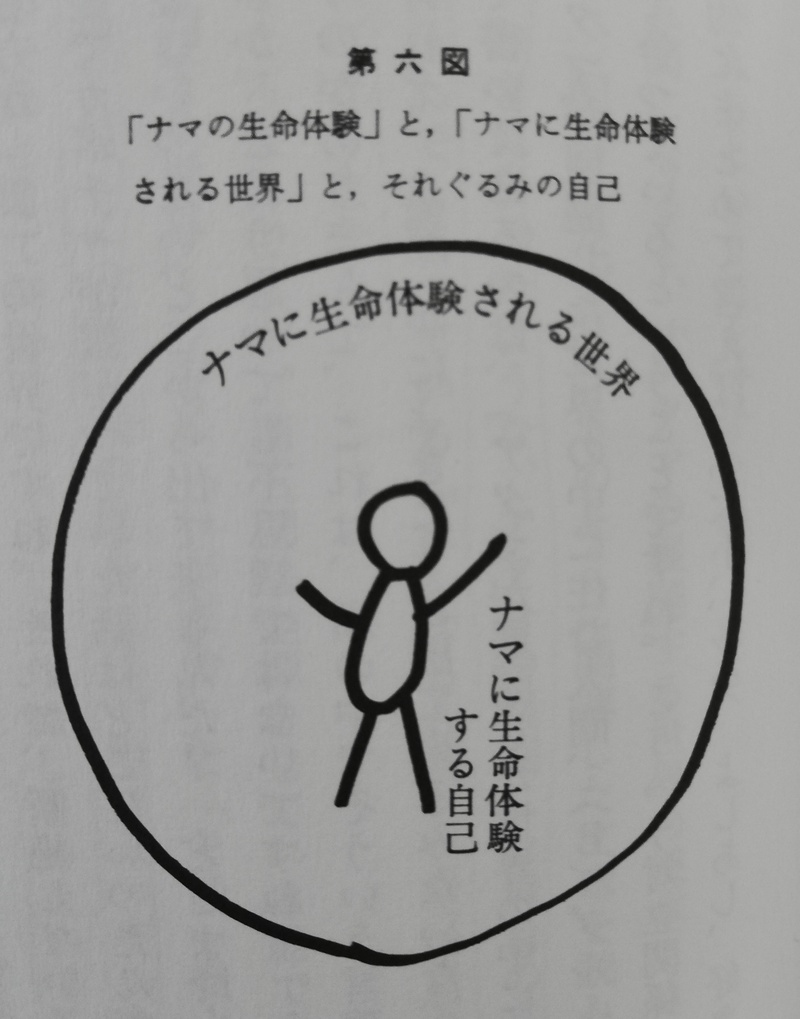

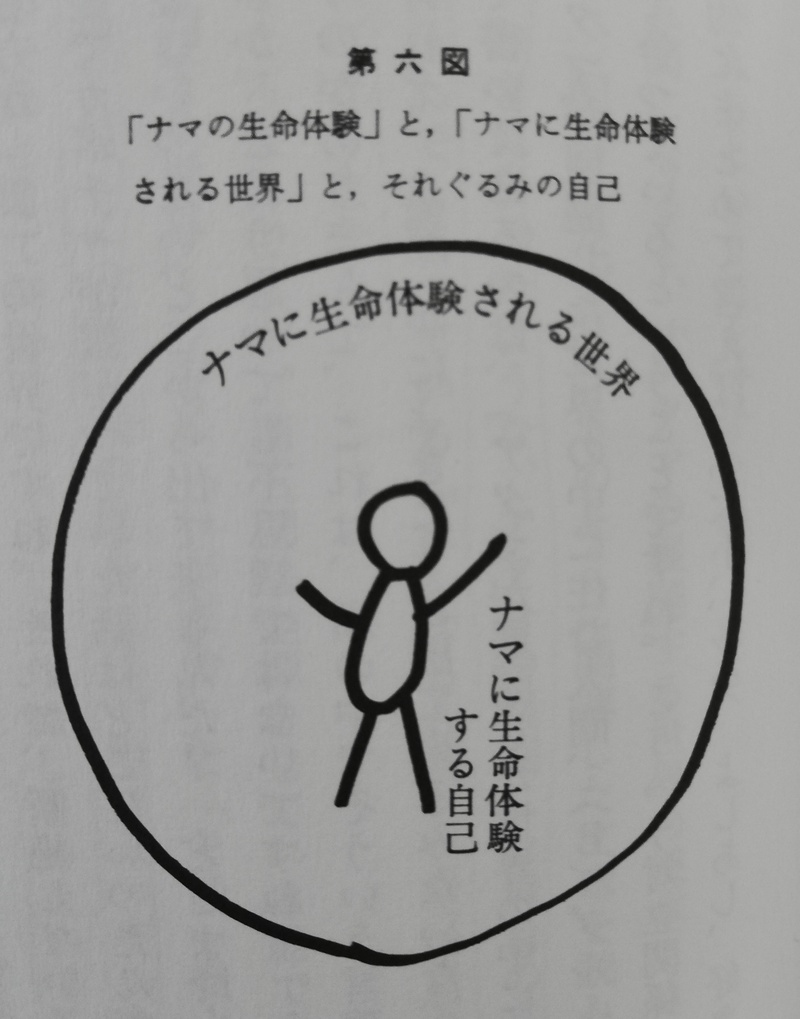

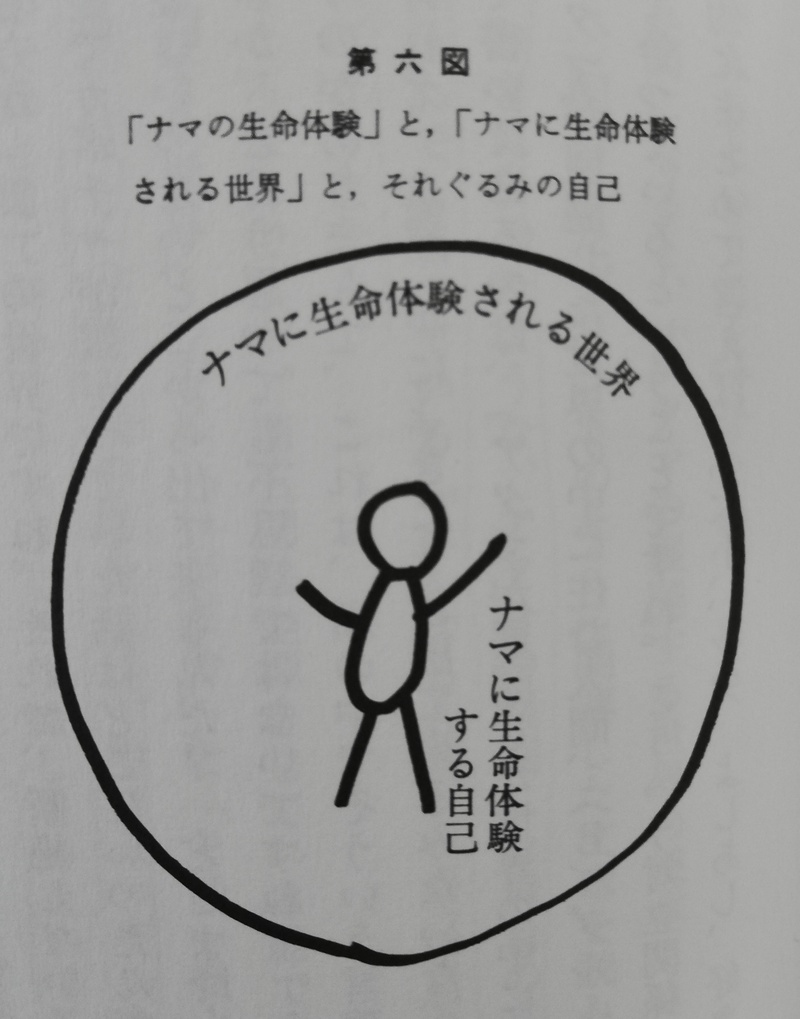

であるという。そしてこのような自己が「自己ぎりの自己」であり、次の第六図に表されているのはそのような「自己ぎりの自己」であると永井氏は述べている(113頁)。

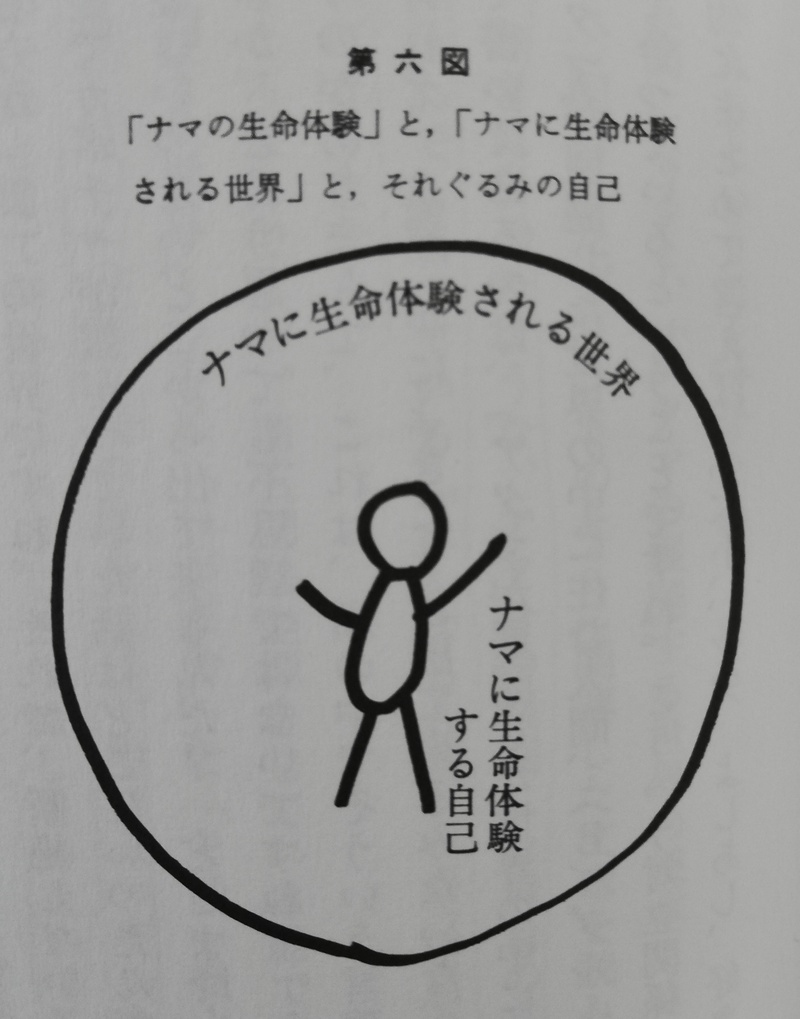

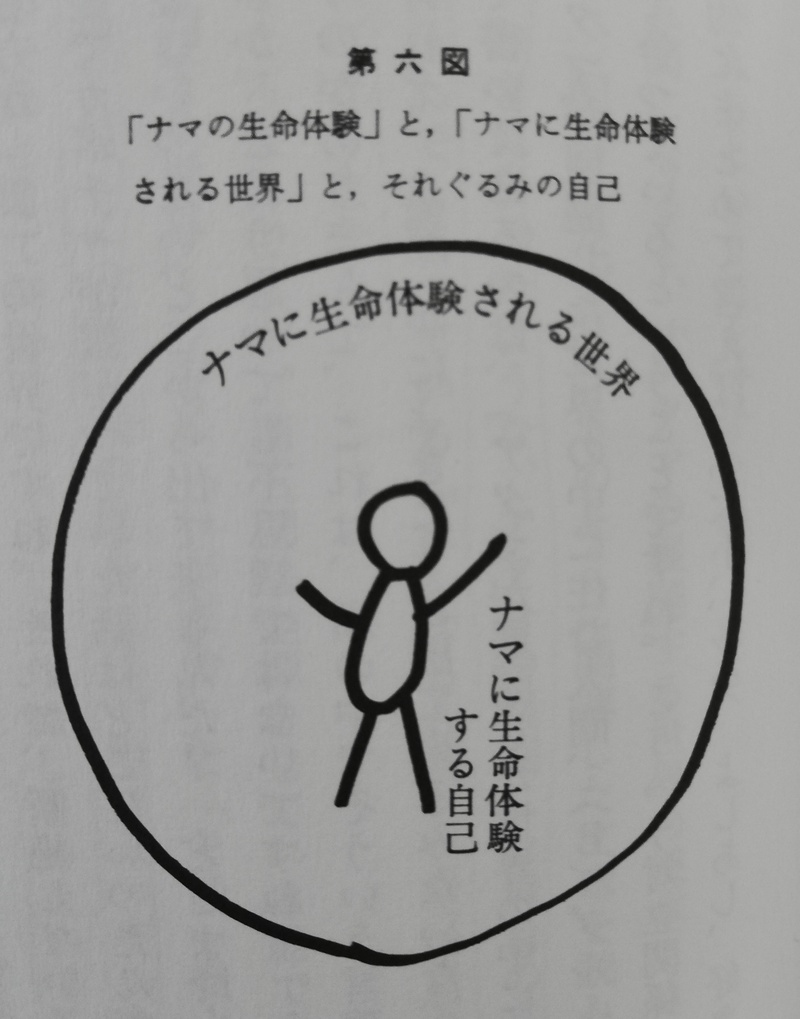

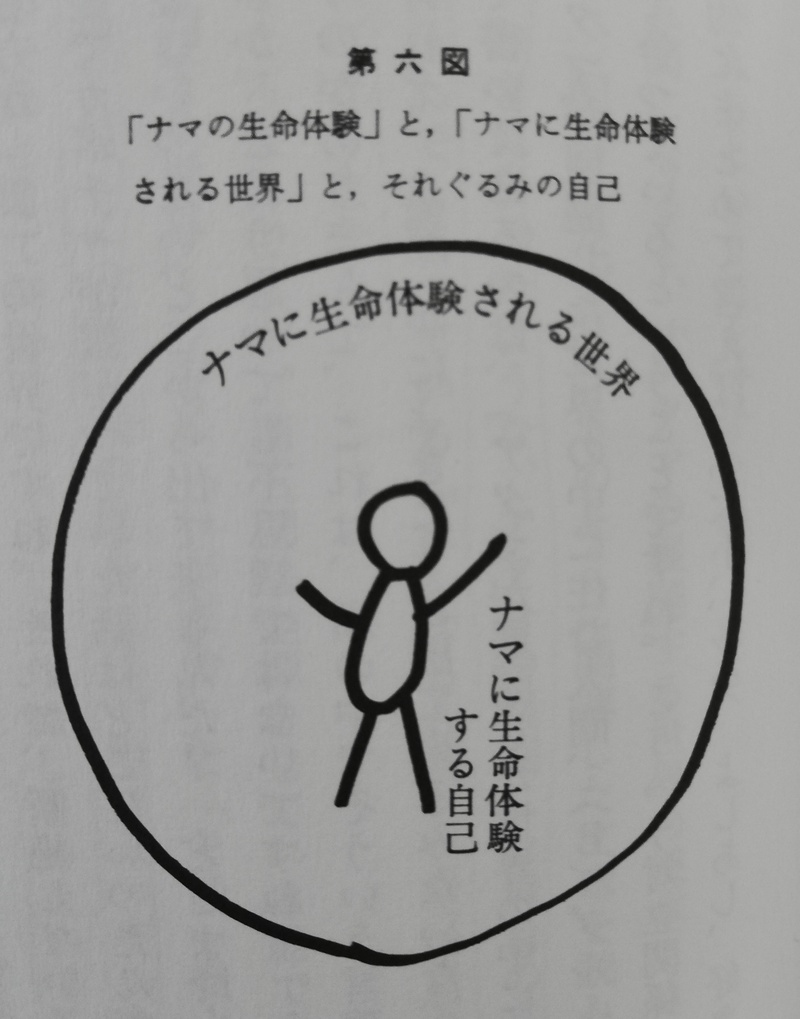

(第六図(本書111頁))

第六図の説明は「『ナマの生命体験』と、『ナマに生命体験される世界』と、それぐるみの自己」。

このような「自己ぎりの自己」を上述のように「本質ではなく、存在、実存そのもの」だとか「独我的=無我的」とか「自己=世界」というあり方をしているものと解釈できる理由の説明はどこにあるかというと、本書に引用されている内山の言葉としては99-113頁に散在する引用文がそれに該当すると思われるが、本書に引用されていない『進みと安らい』の164-166頁のほうが直接的な説明になっているかもしれない。ただしそこには「本質」、「実存」、「独我」、「無我」といった用語は出てこないので、これらの用語を用いた上述の解釈は内山ではなく永井氏の言葉遣いだと思われる。こういった「本質ではなく、存在、実存そのもの」・「独我的=無我的」・「自己=世界」というあり方をしている自己についての永井氏自身による解説は、第一章の32-40頁付近が詳しいと思う。

永井氏は、第一図から第六図までの図を次の三つ(三段階)に分類する(114頁)。第一段階は「全然切れている世界」とあるから、各々の人が断絶している第一図のことであろう。第二段階は「コトバやお金で繋がっている世界」だから第二・第三・第四図のことだろう。第三段階は第五図と第六図であるという。第一段階と第三段階はいずれも「他者と切れている」のだが、第一段階での切れ方と第三段階での切れ方は意味が全然違うと永井氏は述べ、この違いこそが決定的に重要だとしている。永井氏によれば、その違いというのは、

第三段階の独在性は、我々はみな同一のコップを見ていると思っているけどそれぞれ見え方は違っているだろうとか、違っているか同じかそもそも分からないじゃないかとか、そういう私秘性の問題とはそもそも関係ないんです。第三段階の断絶は、そういうリアルな断絶とは、全然違う次元の問題です。

ということである(114頁)。つまり第一段階(第一図)における複数の人同士の断絶というのは、私秘性(他人の経験を自分は分からないということ)という意味での断絶であるが、第三段階(第五・第六図)における断絶は「独在性」という意味での断絶であり、それは私秘性とは違う意味の断絶であるという。引用文中の「リアルな」というのはおそらく「実在的」という意味で、「独在性による断絶は、実在的な断絶ではない」という主張だと思う。それがどういうことかという説明が書いてあるのは115-118頁だろう。

(上から第一図、第五図、第六図。クリックで拡大)

ただし永井氏によれば、内山自身が語る場合にはこの私秘性と独在性を混同している面もあるという(114頁、131-134頁)。たしかに、第二章の冒頭からここまでの間に本書に引用されている内山の言葉や、本書に引用はされていないが『進みと安らい』の164-166頁で第五・第六図の特徴について説明している内山の言葉を読むと、そこには私秘性(各々の人はお互いに経験を伝え合うことができないということ)を描写した言葉は沢山あるが、私秘性とは違う意味での断絶が存在するということをハッキリと明示した内山の言葉は無いように感じられる。「自己ぎりの自己の生命」とか「自己ぎりの自己の世界」(『進みと安らい』165頁)というフレーズがそれに近そうではあるが、それらが私秘性とは別だと明確に述べられているわけでもない。だから、「第五・第六図における断絶は私秘性とは違う」という永井氏のこの読解は、内山の表現に永井氏の解釈を強く入れて出来た読解という側面が強いと思う。

第二章の冒頭でカボチャの蔓にたとえられた「生きとし生けるもの、ありてあるものとぶっつづき」という繋がり方(99-101頁)は、この第一図〜第六図には描かれていない。ではこのような「ぶっつづき」は第一図〜第六図とどういう関係にあるかというと、永井氏の推論によればそれは、

こういうふうに第六図になった人たちが、つまりそういう意味ではもはや他者がいなくなった人たちどうしが、その次元で繋がるしかないんですね。第六図のようなあり方で繋がらないとカボチャになれないと、そう推論するしかない。

ということであるという(141頁)*4。この推論は、第五図・第六図のような独在者の根底に「ぶっつづき」があるということを意味しているのではなく、第六図まで行った人同士が第六図から「反転する」という意味であり、それは永井氏の「独自の解釈」を入れている推論であるという。永井氏は「理のあるところに従えば必ずそうなるはずだ」と述べている(170-171頁)。第六図になった人たち同士が繋がることを永井氏は「第四段階」と呼び、人間は第四段階までいかないと、カボチャの蔓のようには繋がれないということが第一図〜第六図の全体で暗に言われているのではないか、というふうに読めるという(141頁)。

この推論は内山興正自身の記述からも支持されると思う。というのは、この第二章に引用されたテキストの原典である『坐禅の意味と実際』第四章の90-91頁では、内山によって次のように言われているからだ。

一体、坐禅人にとって「自己とは何であるのか」を改めて問い直(中略)したあげく、その上で自他関係をさらに見直す――ここに初めて、われわれは大乗仏教としての根本的な教えに出逢うことになります。

内山が「自己とは何か」を問い直したその答えが第五図・第六図(110-111頁)なので、「そのうえで自他関係をさらに見直す」となれば、それは第五図・第六図のようなありかたを前提なり出発点とした自他関係を意味することにならざるを得まい。第六図になった人たち同士が繋がるのが「ぶっつづき」であるという永井氏の推論は、内山のこのような「問い直し、見直し」の路線上にあると思う。

永井氏のこのような推論を、99-107頁の自己論と照らし合わせてみる。99-101頁で「すべてのすべてとぶっつづきの自己」であるとされた「尽一切自己」が「自己ぎりの自己」と等しくて(101頁)、その「自己ぎりの自己」は他者と断絶しているのであり(101頁末尾から107頁)、それは下記のような等式で表すことができたわけだが、

生きとし生けるもの、ありてあるものとぶっつづきの自己=尽一切自己=自己ぎりの自己=他者と断絶している自己、他者の存在しない自己

永井氏の上述の推論をこの等式にあてはめてみると、次のような形に変形できると思う。自己ぎりの自己と尽一切自己との間、および単なる等号ではなく矢印で示すべき「方向」が重要になるだろう。

生きとし生けるもの、ありてあるものとぶっつづきの自己=尽一切自己←(自己ぎりの自己同士が繋がる)←自己ぎりの自己=他者と断絶している自己、他者の存在しない自己

坐禅をして「自己ぎりの自己」(第六図)となった者同士が、その次元で繋がるのが「ぶっつづき」だというのが永井氏の推論だが、繋がって初めて「尽一切自己」と呼びうるのだとすれば、「自己ぎりの自己」から「尽一切自己」への変化には何らかのジャンプがありそうに思う。内山の問いかけた「坐禅人にとっての自他関係とはいかなるものか?」という問いの答えはこのジャンプと関係がありそうである。また、この繋がりというものが慈悲であるとすれば、これは智慧と慈悲との関係性の問題や慈悲の瞑想にもリンクしていると思う。

「現在」と「自己」のアナロジー(115-119頁)

『坐禅の意味と実際』から引用されている内山の自己論のなかで、105-106頁に、

過去はすでに過ぎ去っていて無いのだし、未来はまだ来ていないので、無いのです。あるのはただ一瞬の現在だけであって、過去も未来も、この一瞬の現在の中に思い浮かべられている内容、風景、状況でしかありません。

という記述があり、これは現在の存在と、自己の存在とが類比的にとらえられている。この「現在」を自己に置き換え、過去と未来を他者に置き換えると、自己のみが存在していて他者はその自己の内容や風景にすぎず、「他者そのもの」は存在しないという主張になる(106頁)。このような「現在と自己の類比」がなぜ成り立つかについて、永井氏は115-119頁で次のように述べている。

永井氏によれば、「現在」という単語には2種類の意味があり、1つは「どの時点も、いつでも現在だ」という意味での現在。もう1つは「今のこの時点だけ(ここにあるこれだけ)が現在だ、ここだけが現に現在である」という意味での現在(116頁)。永井氏は後者の「現在」を「本当の現在」と呼び、この「本当の現在」が一つしかないということが、複数の人が各々を「私」ととらえる自己意識を持っていても「本当の私」は一人しかおらず私以外は他人であるということと「同じよう」な事態(類比的な事態)であるととらえているようである(116-117頁)。このように「本当の現在」や「本当の私」というときの「本当の」というのは、「現に」や「端的に」という意味であり(116頁)、何らかの性質や本質を備えているから「本当の現在」や「本当の私」と呼べるという意味ではない(117頁)。永井氏によれば、「『どの時点でも現在』であるはずなのに(=前者の現在)、『ここだけが現に現在である』(=後者の現在)」というこの2つの現在の違いが、第一段階(第一図)と第三段階(第五図・第六図)の違いに対応するのだという。前者の現在(いつの時点も現在だということ)に対応するのが、第一図に描かれた複数の人が各々を自己意識で「私」ととらえるという状況であろう。このとき後者の現在(ここだけが現に現在だということ)に対応するのは、〈「自分自身を『私』ととらえる人が複数いても、現に私というあり方をしているのはこの私だけだ」と自覚する者として存在する〉ということであるだろう。永井氏によれば、第五図・第六図はその様子を描写した図であるということになる。

(上から第一図、第五図、第六図。クリックで拡大)

永井氏によれば、「それぞれの時点においてそれぞれの時点で現在である」(前者の現在)ということはどの時点でも成り立つことだが、「なぜかここだけが現に現在だ」(なぜかここが後者の現在だ)とはどういうことであるか(『後者の現在』はいったい何であるか)ということは説明不可能であり、このことは自己についても言えるという。複数いる人間(生物)が各々を反省意識で自己としてとらえると、各々の人は自己意識を持って「私」になるが、自己意識を持つ生物たちのうちで「なぜかこいつが私であって、ほかのやつは他人である」という事実はどういうことなのか、という問題については、いかなる説明も成り立たないという*5。これらが説明不可能であるというのは、後者の現在や「現に私であるということ」が因果連関の内にないということであるという(116-118頁)。それは、後者の現在や「現に私であるということ」は「現在」や「私」のうちのどれか一つが何らかの性質や本質を持ったから「後者の現在」や「現に私であること」になれるのではなくて、後者の現在や「現に私であるということ」は「本質なしの実存」だから因果連関の内にないという意味であろうと思う(117-118頁)。永井氏は、この第二章で取り上げている内山興正の自己論にこの問題意識を読み込めば遥かに意味が豊かになると述べる(116-117頁)。

永井氏によれば、このような意味での私(本質なしの実存としての私、現に・端的に私であるだけの私、因果連関の内にない私)は世界の中にそもそも実在していないという(「実在」と「存在」は別の意味であろう)。この意味の私は、第四図の内部での「貸し借り」や「良し悪し」という繋がりを作り出す「もと」になる諸属性(性質や本質)を持っていないので、そうした第四図的な繋がりの中にはもともとなく、あったためしもなく、今後もその内部にはありえないという(118頁)。内山は第五図の坐禅している自己が何であるかを説明する際に、

この『自己』は、さきにいったような、アタマの展開した舞台のうえに、わが生命をただその一員として投げ込んでしまっている『たんなる人間としての自分』(第四図(A)(B))とは区別しておかねばなりません。

と述べているが(113頁)、なぜ区別しておかねばならないかというと、第五図の坐禅している自己は、上述のような意味での私(本質なしの実存としての私、現に・端的に私であるだけの私、因果連関の内にない私、世界の中に実在していない私)だからであると永井氏は述べている(118頁)。このような私は、永井氏の用語で言えば〈私〉(山括弧の私)であろう。

カボチャの蔓にたとえられた「ぶっつづき」というのは、第三段階(第五図・第六図)まで行った人同士がその次元で繋がることを指すのであろう、というのが114頁における永井氏の推論であったが、永井氏によればこれは、第三段階になった人が他の人をも〈私〉であるかのように見るということを意味するのだという。そもそも〈私〉であるのは一人だけであり、だからこそ〈私〉は〈私〉であるのだが、にもかかわらず他の人をも〈私〉であるかのように見る時に、初めて「蔓が繋がる」のであるという。人間の場合はそのような繋げ方をしないと「まともな普通の(素朴な)繋がり方ができない」と永井氏は述べている(118-119頁)。永井氏はここで「普通、素朴」と呼んでいるが、これは「アタマが展開した世界」の中でコトバや金や価値をやりとりする第四図のような繋がり方とは違う繋がり方なので、第四図の内部の立場からすれば「普通、素朴」というよりは「特殊」な繋がり方に見えるだろう。永井氏は、第三段階まで行ってからでないと「まともな普通の繋がり方」ができないという人間のあり方を「我々は断絶させられている」と表現しているが(119頁)、この意味で言えば、第四図の内部でコトバや金や共通の価値などをやりとりして繋がることも、「強いられた断絶」の一例と言えるかもしれない。

(左上から、第四図の(A)と(B)、第五図、第六図、カボチャが蔓で繋がる図。クリックで拡大)

永井氏によれば、自己ぎりの自己として断絶しているもの同士が「繋がる」(届かないものに届く)というそのところに、超越性、神性が現れているという(169-170頁)。届かないものとの繋がりが本当の繋がりであり、根本的に届かないものというのが本当の意味での他者であるという。ここでの「届かない」というのは、私秘性(114頁)という意味ではもちろんなく、独在性(114頁など)の意味だろう。そのような繋がり方は、〈私〉どうしの繋がりと言えると思うが、そのような繋がり方を「神」という「伝統的形象」と絡めて論じた箇所が永井氏の著者『存在と時間――哲学探求1』(文藝春秋、2015年)の104-106頁にあり、やや余談めくし文脈も若干異なるが、関連はあるので下記に引用しておきたい。(同書は『〈仏教3.0〉を哲学する』の参考文献として巻末に挙げられている本でもある)。

中田考「お返事有難うございます。今の〈私〉と過去の〈私〉、そして有り得ざるべき「〈私〉たち」との間に有り得ざるべきコミュニケーションが成立しているとすれば、唯一の〈私〉の神は「〈私〉たち」とそれらの「世界」の唯一の神でもなければならないのではないでしょうか。」

永井均「なるほど。「有り得ざるべき」ことが(なのに)現に有るということが発条(ばね)になって「世界」の唯一の神になるわけですね。それは(私には)よく理解できる道筋ではあります。」

中田「はい。〈私〉の唯一性という奇跡が神の唯一性の証明であり、〈私〉の唯一性とは神の唯一性の顕現に他ならず、〈私〉は神と世界の接点であり、それゆえ世界開闢の場となるのだと思っております。」

永井「むしろ、こちらが先ですね? 次に「有り得ざるべきコミュニケーション」が成立しているので〈私〉たちとそれらの「世界」の唯一の神にもなるという順番。よく理解できますが(私などが心配しても仕方ないけど)この二つに神概念が分裂してしまわないかが心配です。」

中田「この二つの神を一つと見做す(信ずる)のが、アブラハム的(啓示的)一神教の信仰の精髄かと思います。」

永井「ああ、そこで信仰が成立するのですか! ひじょうによく分かりました。」

ここには色々な問題が含まれているが(中略)今回は当面必要な点だけ確認しておこう。すなわち、中田氏の言われる「〈私〉の唯一性とは神の唯一性の顕現に他ならず、〈私〉は神と世界の接点であり、……」という点である。中田氏が最後に提示する「アブラハム的」な、つまり事象内容を持った「信仰」を度外視するなら、これは私がここで論じてきた現実性という存在論的事実を「神」という伝統的形象を使って表現した発言であることになる。そう取ることができるならば、先に述べた仏教的な気づき(サティ)が成立する場とアブラハム的一神教における神の顕現の場とは一致する。ヴィパッサナーとは、この神の顕現の場に立って人工的加工によって神が隠されている場を観ることである、ということになる。仏教・ヒンドゥー教もアブラハム的一神教もその根源は同一であることになるだろう。

ちなみにこの「人工的加工によって〜」は「普段は人工的加工によって神が隠されている」という意味(『〈仏教3.0〉を哲学する』47-48頁)。なお、この引用文の内容は第一章とも関係があるので、そちらにも引用してある。

「青空」と「雲」と「慈悲」と(119-129頁)

藤田氏は、第二章のここまでのページで紹介された坐禅についての内山の議論は八正道で言えば「正見」にあたるものであり、行法を裏打ちするような道理であると述べる。八正道で「正見」の後の7項目の「正しさ」を保証するのは「正見」であると藤田氏は思っているという。第四図の内部で不幸から逃げたり幸福を追ったりするという「舞台の中の作業」として坐禅をしてしまうのは間違いであり、坐禅を始める前には舞台の内と外との違いをある程度まで頭で分かっておかなければいけないと藤田氏は考えている(119-122頁)。

山下氏によれば、一法庵で用いる喩えのうち内山興正の第五図にあたるのが「青空としてのわたし」であり、同じく第四図の内部に居る人間にあたるのが「雲としてのわたし」であるという。内山は第四図を「アタマが展開した世界」であるとしているが、一法庵の用語で言うところの「映画」や「シンキングマインド」*6というのは、内山の用語ではこの「アタマが展開した世界」や「思い」に相当するという(123-124, 126頁)。第五図の説明において内山が「アタマの展開する世界の根本には『わが生命』があったのだ」と述べているが、この「わが」というのが一法庵用語の「青空」であるという。「青空」の中から「雲」が生まれ、その「雲」が「映画」を作っていってしまうという関係になっているという(129頁)。なお、第二章のここまでのページに引用された内山の世界観や自己観は、あくまでも坐禅をすることで見えてきたものであると山下氏は強調している(126頁)。

(左上から、第四図の(A)と(B)、第五図、第六図、カボチャが蔓で繋がる図。クリックで拡大)

内山が第四図の(B)で表現した「グループ呆け」という状態は、「映画」を集団で「鑑賞」することから起こるという意味で個人を超えた事象であり、内山はそのような第四図(B)を提示することで社会の構造の問題にまで踏み込んでいると山下氏は考えているようである(124-125頁)。内山のカボチャの図および第一図〜第六図においては、人同士の「繋がり方」が二通りある(すべてのすべてとぶっつづき/コトバや金や価値を介して繋がる)ということを永井氏が指摘したが(105頁)、山下氏は「下手に共同幻想によってつながると、それは闘いや、戦争を生む」と述べる(125頁)。この「共同幻想」というのは第四図の内部にある「金、価値、幸福、不幸、主義、思想、宗教」などを指しているだろう。そのため山下氏は、いったん断絶を経た後での「まったく新しいつながり」が必要であるとし、「新しい社会」はそこからのみ生まれてくると述べる(125頁)。この「いったん断絶を経る」というのは第四図の内部でコトバや金や主義などを介して繋がっていた人たちが第五図としての自己を自覚することを指しているだろう。また、山下氏がここで言っている「新しいつながり」は、第六図まで至った人間がその次元で繋がるという永井氏の推論した繋がり方を指しているだろう。山下氏は、第五図(一法庵用語では「青空としてのわたし」)を自覚した者同士でないと「本当の繋がり」がでてこないと述べる(126頁)。ただし、この「本当の繋がり」というのは、雲と液体の水とが「形は違っても実質は同じ」というような意味ではないし、それと同じような意味での「死後にも何かが継続する」といった「薄っぺら」な話ではないと山下氏は述べ、「生死を超える」というのはそんなことではないとしている(127頁)。

この「本当の繋がり」は、永井氏によれば、第五図・第六図まで至った人間が他者をも「第五図・第六図の意味での私」であるかのように見ることで成り立つという(118-119頁)。山下氏も「他のひともまた第五図の存在なのだと認識する」・「そういうふうに他人を見る」ことで「本当の繋がり」が成り立つと考えているようである(126-127頁)。「(他者もそういう存在だと)わかる」という表現もある(141頁)。山下氏によれば、「第五図のわたし」が他人をも「第五図の存在」であると認識することは、「慈悲の眼」で衆生(すべてのもの)を見ることであるという。山下氏によればそれは、観音経の「慈眼視衆生」の実現であるという。観音経のなかでは、「衆生」を見ているのは観音菩薩であるが、山下氏によれば観音菩薩というのは第五図の坐禅をしている人のことなのであり、その観音菩薩(坐禅している人)から見れば、「すべてがそういうふうに見える」という(127頁)。つまり、すべてのものが第五図の存在であることが見えるという意味であろう。そういう観音菩薩の眼を山下氏は「慈悲の眼」と呼び、我々が第五図に落ち着いた時にそこから世間を見る視線が慈悲なのであるという(127-128頁)。このように、第五図に落ち着いた人が他の存在をも「第五図の存在」であると見るという世界観のことを山下氏は「慈悲という世界観」と呼んでいるようである。

このような「慈悲という世界観」で坐禅をしなければ「坐禅にならない」と山下氏は述べる。これは119-122頁での藤田氏の意見と呼応するものであろう(127-128頁)。また、様々な瞑想メソッドはこの「慈悲という世界観」に入ることを目的としていると山下氏は考えているようだが、山下氏によれば、そのメソッドの「目的地」が「慈悲という世界観」であるということ自体がはっきりしていなかったので、最近になって海外から入ってきた瞑想テクニックは全て第四図のレベルで解釈されてしまっているという。正当的な仏教の先生が言う「慈悲を養う」という言い方も、実は自力的な努力のことを指してはいないという。第五図の場所に立った時にのみ慈悲が本当に見えてくるということが明確になっていなかったことが、「慈悲の瞑想」がうまくいかなかった理由であると山下氏は考えているようである。(127-128頁)。

上述の永井氏の「他者をも第五図・第六図の意味での私であるかのように見る」という表現(118-119頁)からは「決断してそうする」とか「意志してそうする」というニュアンスを感じなくもないのだが、山下氏がここで述べているような坐禅と慈悲との関係性(127-128頁)からは「坐禅が成立すれば、おのずと他人をも『青空としてのわたし』として見るようになる」というニュアンスを感じるので、第六図の人同士が繋がろうとする時のその当人たちの「繋がろう」という意志や決断というものは、山下氏の説明のように坐禅を伴う場合のほうがほうが弱そう(意志性や決断性があまりなく、なりゆき的に繋がってゆきそう)だと感じる。

「断絶」の意味するもの(130-138頁)

109頁の第一図について内山は、その初出本である『進みと安らい』の145-146頁においては「『屁一発だってひとと貸し借りできぬ』という自己の生命の絶対事実」を図解したものが第一図であると述べている。第一図においては「おのおのの自己の生命の間には、何んの通じ合いもなく絶対的に截断されておらねばなりません」という(同書146頁)。

(上から第一図、第五図、第六図。クリックで拡大)

永井氏はこの第一図的な断絶を、私秘的な断絶(各々の人は体験や経験を交換することができないということ)を表した図であると解釈しているようである(132, 114頁)。また永井氏は、第五図・第六図は独在的な断絶(本質なしの実存としての私がただ一人だけいるということ)を表現した図であると解釈しているようである(114-118, 132頁)。そして永井氏によれば、私秘的な断絶(第一図)と独在的な断絶(第五図・第六図)は「全然別の話」であるのだが、内山だけでなく大森荘蔵やヴィトゲンシュタインも含めてほとんどの人がこの2つを区別せず混同しているという(132-133頁)。

その2つがどのように違うかについては115-118頁にも説明があったが、133頁では第一図を用いた説明があり、それによれば、私秘的な断絶(第一図)の場合は各々の人が断絶し合っているので、その断絶は下図の例えばCとDの間にもあり、CとDはお互いに、相手の感じることを自分は感じられない。

(第一図の各人にA〜Dの番号をふった図。本書132頁)

しかし独在的な断絶というのは、このA〜Dのうちで「なぜかBが私だ」(他のA, C, Dは私というあり方をしていない)という断絶なのであり、この2つの「断絶」はそのように意味が違う。永井氏によれば、私秘的な断絶には「神経が繋がっていない他人同士だから感覚は通じ合わない」というように「断絶の根拠」があるが、独在的な断絶が存在することの理由や根拠は、永井氏によれば「初めからない」という。このことは117頁でも「因果連関の内にあるかないか」という言い方で説明されている。

永井氏によれば、私秘性と独在性を混同することによって独我論という概念が成立しており、私秘性と独在性を区別すれば、その両者は「いわゆる独我論」ではなくなるという。独我論者と独我論批判者は両方ともこの混同によって成立した概念に依存して対立しているので、その対立には意味がないという(133-134頁)。独我論批判者というのは、いわゆる仏教の無我論者をも含意するかもしれない。この私秘性と独在性の区別は、哲学だけでなく仏教や宗教に関しても重要であると永井氏は直観しているという(134頁)。

永井氏は、内山の言う「自己ぎりの自己」というものを第一図のような私秘的な断絶として理解するのは「本当はちよっとまずいんじゃないでしょうか」と述べている(134頁)。「自己ぎり」というのを私秘的な断絶としてだけ受け取って、独在的な断絶という観点を持ち損なうことがまずいという意味であろう。永井氏は134頁で、第一図と第五図・第六図は「初めから全く違うことを言ってい」ると述べているが、内山が私秘性と独在性を明確に区別していると読める記述を永井氏がここで挙げているわけではないし、内山が第一図〜第六図に関して「自己ぎりの自己」と言う場合は、第五図・第六図だけでなく第一図の各人のことをも「自己ぎりの自己」と呼んでいるから、その意味では内山自身に明確な区別の意識はなかったかもしれない(本書108-114頁。『進みと安らい』では149-167頁)。だから、「第一図と第五図・第六図は初めから全く違うことを言っている」というのは内山の主張そのものというよりは永井氏の解釈であろうと思う。古典の解釈をする場合の一つの方法として永井氏はそういう読み方をしたのだろう、ということが171頁から推察できる。

第五図・第六図からしか「自己ぎりの自己」へは行けないし、従って「慈悲」の方向へも行けないのではないかと永井氏は思っているという。永井氏によれば、内山の第一図には、複数居る人間のうちの一人(例えば下図のB)だけが〈私〉という独特のありかたをしているという独在性の観点が入っていないので、その観点を第一図に最初から入れたほうがよいという(134頁)。

(第一図の各人にA〜Dの番号をふった図。本書132頁)

134頁後半はやや文意が分かりにくいが、「第六図は独在的な〈私〉を表現した図であると解釈できるので、もし第六図がそういう意味ならば、その独在性は第一図のような構図(私秘的な断絶を示しただけであるかのような構図)においても実は存在していると言えるから『(独在性の観点を第一図に)最初から入れたほうがいい』」と永井氏はここで述べているのだと思う。もし第一図に独在性(独在的な断絶)という観点を最初から付け加えるなら、第二図〜第四図においてコトバや金や思想などを介して人間同士が繋がり合ったり争い合ったりしている間も、独在的な断絶は常に存在し続けており、坐禅して第五図・第六図まで至ることでその独在的な断絶を自覚する、という流れを説くこともできるだろう。その場合、第六図まで至った人間同士がその次元で繋がるという「本当の繋がり」を実現するなら、そのときその人たち同士に私秘的な断絶はあるのだろうか。もし無いなら、その人たち同士が第一図のような構図に戻ることはもうないのかもしれない。

135頁で藤田氏が述べている、和尚さんがカボチャを坐禅させる話は、この第二章の冒頭(99頁)に引用されている内山の著書『坐禅の意味と実際』の93-95頁に載っている寓話のことであろうが、このカボチャたちは坐禅する前には喧嘩し合っているということだから、これは本書の108-110頁の図でいえば第四図の内部で「逃げたり追ったり」や「グループ呆け」という状態にある人間が坐禅をすることで第四図から第五図・第六図の方へ移行するという状況に相当するだろう。

(上段左から、喧嘩するカボチャ、坐禅するカボチャ、カボチャが蔓で繋がる図。内山興正『坐禅の意味と実際』94-96頁より。下段は第四図の(B)、第五図、第六図。クリックで拡大)

だから、このページの後半で藤田氏の言う「やっぱり俺は断絶しているカボチャだと思いこんでいる、坐禅がうまくいかなかったカボチャ」というのは、坐禅がうまくいかないので第四図から第五図へ行けずに第四図の内部で「自分は他から孤立している」と思い込んでいる人間に相当するだろう。これまでのページでは私秘性と独在性という2種類の「断絶」が存在していることが示されたが、この「孤立」というのはそれら2つの「断絶」とはまた異なるあり方での「他者との切れ方」と言えると思う。藤田氏の言い方で言えばそれは「孤立していると自分で思い込んでしまっているような意識」(135-136頁)であり、その居場所は第四図(山下氏の用語では「映画」)であろう(135頁)。この意味で「孤立」している人が私秘的な断絶や独在的な断絶を同時に伴うことも当然可能だろう。

藤田氏は131頁で、そのような孤立と「厳粛な事実としてぶった切られているということ」との違いをはっきりさせることは、生きることの地盤になっているような「本当の繋がり」というものを分かることと密接に関連しているのではないかと述べている。この「厳粛な事実としてぶった切られている」というのは、131頁の時点では私秘的断絶と独在的断絶の両方を指しているかもしれない。「本当の繋がり」というのはカボチャの蔓でたとえられた「ぶっ続き」のことであり、永井氏の推論で言えば第六図に至った者同士がその次元で繋がるという繋がり方のことを指すだろう。

藤田氏は、瞑想や坐禅は上述のような「本当の繋がり」を見出すためにデザインされているものであるにもかかわらず、上述のような孤立した意識で瞑想や坐禅をすると、その「最初のヴィジョン」としての孤立を強化するような行法として瞑想や坐禅を用いてしまうことが起こってくるのではないかと思っているという。藤田氏によればそれは、122頁で言及した「正見」に基づかない行法の実践であるという。孤立した意識がヴィジョンとして思い描く「孤立がない状態」というのは、藤田氏の考えでは「孤立の裏返し」であり(136頁)、孤立感を誤魔化したり別のもので覆い隠したりするための方法として瞑想や坐禅を使うことになりかねないと藤田氏は考えているようである。山下氏も、上述のような意味で孤立している人が夢見る「苦しみからの解放」や瞑想修行というのは「孤立した私がなくなること」・「自己の抹殺」が目標になってしまうと考えているようである。山下氏によれば、「自己の抹殺が正しい修行の方向である」と仏典が述べているというふうに仏典を読解することも可能なので、修行がそういう方向性になることもあり得るが、そのような仏典の読解は誤読であるという。このような意味での「孤立」というのは世界観の転回を経ていない状態であり、瞑想や坐禅を「孤立した私をなくすこと(自己の抹殺)」のための方法として用いてしまうのは、世界観の転回が無いせいであると山下氏は考えているようである。山下氏らがアップデートという言い方で「バージョンアップ」を唱えるのは、世界観を変えねばならないという意味であるという(136-137頁)。「アップデート」や「バージョンアップ」は世界観の転回を含意しているというこの山下氏の主張に藤田氏も同意している(137-138頁)。

つながりということ(138-144頁)

139頁で藤田氏の言っている「もっと深刻な断絶」というのは独在的な断絶のことであろう。つまりその意味で「深刻でない断絶」にあたるのは私秘的な断絶であろう。

永井氏は、この第二章に引用された内山の自己論においては、人同士が「断絶している場合」と「繋がる場合」とが各々2つずつあると整理している(139-140頁)。なお、そこには前述の「孤立」は単独の項目としては含まれていないように見えるが、第四図の内部でコトバや金を介して人間同士が繋がるという繋がり方の中に〈その裏返し状態としての孤立〉として暗に含められているのだろう。永井氏は、繋がるほうのうちの「第六図に至った人同士がその次元で繋がる」という繋がり方を「慈悲で象徴されるようなレベルで繋がる」と呼び、この繋がり方のうえに慈悲が成り立つとしている(140頁)。

永井氏によれば、慈悲の瞑想は言葉を使うという意味では第二図に近く、また「言葉を入れないと、そもそも何をやっているのかわからないから、本質的に言葉を入れる」のであるが、それを第二図ではなく第五図・第六図のような立場に立って行うのであるという。永井氏は、慈悲の瞑想を第五図・第六図の観点から行うときは「言葉への意味の与え方自体を変えなきゃいけない」という(140頁)。これはつまり、普通に言葉を使うときには、言葉と自己との関係は第二図や第三図の構図になるが、第五図・第六図に立って言葉を使う(あるいは慈悲の瞑想をする)ときには、言葉への意味の与え方が普通とは違うということなのであろう。永井氏は、多くの瞑想が基本的には言葉を使わないのに対して、慈悲の瞑想は言葉なしには成り立たないと思うと述べる。また、慈悲の瞑想は特殊な役割を担っているが、第五図・第六図の観点から行うのでなければその重要性を位置づけるのは非常に難しいと述べている(140頁)。

(左上から、第二図、第三図、第五図、第六図。クリックで拡大)

永井氏は、「慈悲のレベル」というのは他人の悩みや喜びに同情したり他人を世話したりするという自他関係とは違うレベルでの自他関係ではないかと問いかけ、山下氏がこれに同意している。山下氏はこの永井氏の問いかけに応えて、自分が第五図の坐禅をすれば他者も「同じくそういう存在」であるとわかると述べ、そうやってみえてきた他人に対する思いが慈悲であるとしている(140-141頁)。我々は普段は「映画の世界」つまり第四図の内部で好き嫌いや争いという自他関係を結んでいるが、その世界の中で他人の苦しみを感じようというのは慈悲ではない、と山下氏は述べているようであり、第五図の坐禅をしている人が「第五図の存在である他者」に対して向ける視線は、「映画」の中の他者に対する視線とは違うと山下氏は述べている。山下氏によれば慈悲の瞑想は、「第五図に立ちながら、ここでの幸せを願う」わけであるという*7。

142頁前半で藤田氏が「慈悲というものは、いまの蔓の繋がりという文脈では、蔓というのをどういうふうにとらえるのかな?」と問うたのに山下氏が応えて「一つの世界なんだから、全部繋がっているじゃないですか」と述べているが、この「一つの世界」とは何のことで、何が「全部繋がっている」のか文意がよく分からない。山下氏は、内山の言う「わが生命」のうえで「カボチャの蔓(に相当するもの)」または慈悲が成り立っているから「わが生命」そのものが一つの大きな蔓ではないか、とも述べている。

山下氏は、仏教の2500年間の基本的な流れは「サンガを作ろう」という共同体志向であったとし、第五図の人(実際には、第六図の人も含めてよいだろう)でなければサンガを作ることはできないと述べる。そうでなければ徒党になったり、「グルのもの」になってしまうという。その意味で山下氏は、第一図の状態だけではサンガになりようがなく、サンガを作ろうという原動力もそこにはないのではないかと思っているようである。山下氏は「サンガというのは、自分の足で立った人しか入れない」としており、そうでありながら且つ、そういう人は2500年間にわたってサンガを作ってきたと述べる(142-143頁)。この「自分の足で立った人」というのは第五図・第六図の人のことを指すのだと山下氏は考えているように見受けられるが、藤田氏は「寄りかかれるものがないことを洞察した独立者」同士が協力・共同し合っているのがサンガだというイメージがあると述べ、そのイメージのためには第一図が必要だと述べている。藤田氏は、第一図を否定する形で「繋がり」という方向に向かうこと(第六図の人同士が繋がること)に「ちょっと抵抗がある」とし、第一図を第六図の中に入れたり、第一図と第六図を重ねて描いたりすることはできないかと問いかけている(142-144頁)。

(左上から、第一図、第二図、第五図、第六図。クリックで拡大)

この藤田氏の問いに応えて永井氏は、第五図・第六図において孤絶して存在するものは、第一図の意味で断絶せざるを得ないものとは全く違う種類のものであるから、前者が「第二図のような仕方で繋がって存在するようになることなどありえない」と述べている(144頁)。これは、第五図・第六図で示される独在的な〈私〉は、たんに他人との間で経験を伝え合うことができないという意味で私秘的に断絶している第一図の各人とは「全く違う種類のもの」という意味であろう。〈私〉同士が第二図のような仕方で繋がり合うことは「ありえない」と永井氏は述べていることになる。〈私〉同士の繋がりについては169-170頁の質疑応答でも扱われている。また、永井氏の著書『存在と時間――哲学探求1』にも関連する記述があるので当記事にも引用してある。永井氏は、第一図を第五図や第六図の中に描き込むことはできず、図を立体的にして縦に重ねるような「次元の違う描き方」をするしかないのではないかと述べている(144頁)。

この第二章は二部構成だが(98頁)、ここまでで第一部が終わり。これ以降は、「青空としてのわたし」と「雲としてのわたし」というメタファーについての最近の展開を山下氏がプレゼンし、それを受けた3人のやりとりが行われる第二部に入る。

ニッバーナとナーマ・ルーパ(144-153頁)

山下氏によれば、第二章で語られた内山興正の「アタマの展開する世界(一法庵用語では「映画の世界」)を坐禅の姿勢から見ている」という世界観(113頁)は、山下氏の言葉で言えば「青空」から見ているということになるという。なぜならば「私は『雲』ではないから」という世界観であるからだという(144-145頁)。これの逆、つまり「私は『雲』だ」というのが世間の世界観であろうと思われるが、山下氏は、我々はもともとは世間の世界観に基づいて自分を形成した後で仏教の世界に入ってきているので、自分の出身母体である世間の世界観と比較するかたちで〈仏教1.0〉・〈仏教2.0〉・〈仏教3.0〉の各々の世界観を分析するのが有効であるとし、その路線で話をすすめる(145頁)。

山下氏によれば、ブッダがニッバーナを発見したのであり、世間と仏教を分けるのはニッバーナの存在を認めるか否かである。山下氏によれば、世間にはニッバーナという「価値、考え方、世界観」は無い。世間に有るもの(世間において「有る」と思われているもの)はナーマ(「名」、精神的なもの)とルーパ(「色」、物質的なもの)の2つのみであり、人間はナーマ(思考と感情)とルーパ(物質的な身体)の2つを持って生きていて、それ以外には何もないと世間においては考えられている。山下氏によれば、それが世間の世界観であるという(147-148頁)。

149-150頁半ばまでに書かれているのが、山下氏がテーラワーダまたは〈仏教2.0〉の世界観を「『普段の私』とニッバーナとの関係性」の観点から整理したものであろう。いわく、「この私」というのは普通の見方では「煩悩によって汚れた存在」であり、対してニッバーナはその真反対(清らか)。「汚れた私」が完全にきれいになったときに、それまでは自分と一切関係のなかったニッバーナに入っていける(そこに救いがある)ので、汚れをゼロにするという方向性でニッバーナを目指すという世界観であるという(149頁)。完全に汚れがなくなった状態が阿羅漢であり、阿羅漢として死んでいく時にのみニッバーナがある。山下氏によれば、テーラワーダの教義はそうなっているという(150頁)。

山下氏によれば、テーラワーダにおけるニッバーナのそのような位置づけに対して根本的な疑問を投げつけたのが大乗の伝統であるという。山下氏によれば大乗は、人間はナーマとルーパで構成された存在(雲としての存在)であるのと同時に、今ここで既にニッバーナ(青空)でもあるということを主張しているという。山下氏によれば、それが大乗の世界観であるという(150頁)。つまりこの「同時に」というところがテーラワーダ(または〈仏教2.0〉)と明確に違う点であろう。

山下氏によれば、その大乗の世界観は、般若心経の「色不異空、空不異色、色即是空、空即是色」という部分に表現されているという。山下氏によれば、般若心経のこの部分は、色(かたちあるもの)と空(かたちなきもの)が「実は同じ」と主張しているのであり、それは、

「かたちある私」が、本質としては「かたちなきもの」なんだということです。イコールでいきなりその二つを繋いでいるわけですね。

という意味であるという。このようにイコールで繋ぐことができるということは瞑想のなかで発見・体験されたのであるという(150-151頁)。「かたちある私」と「かたちなきもの」(青空、ニッバーナ)とをイコールで繋ぐことができるということを発見(認知)したことを山下氏は151頁で「世界観の転換」と呼んでいるようであり、マハーヤーナの運動はこの転換から始まったと山下氏は述べている。山下氏によれば、大乗経典はこの転換を言語表現することを試みたものであるという。この視点に立てば、大乗教典も素直に読めて理解できるし、世界観の転換があれば修行の方向性ややり方が全部変わってくるという(151頁)。なお、般若心経の「色不異空、空不異色、色即是空、空即是色」に出てくる「色(しき)」というのは「色、受、想、行、識」(五蘊)の先頭の1項目として五蘊を代表しているわけであろうから、この「色」は「五蘊」という意味としてナーマとルーパに相当するのであろう。だから般若心経のこの「色」は、同じく「色」の一字で漢訳されるルーパ(rupa)のみを指すのではなかろう。そしてこの「空(くう)」は明らかにニッバーナや「青空」を指すのであると山下氏は解釈していることが150頁から分かる。

山下氏によれば、内山の提示した第四図は、我々が「思い」によって作り上げた「映画」の世界を描いたものなのであり、その中の全てのものは「かたちあるもの」(青空と雲の対比で言えば雲に相当するもの)であるという。ところが第五図になると、

第五図になると、私はそういう世界を坐禅しながら見ています。ではどこから見ているのかといったら、かたちある世界の外、かたちのない世界から、つまり「青空」から見ているのです。

と山下氏は述べる(151-152頁)。「そういう世界」というのは第四図の内部つまり「映画」の世界のことであろう。第四図の内部で「追ったり逃げたり」している「かたちある存在」(ナーマとルーパで構成された存在)と、それを青空から観ている「かたちなき存在」(第五図に描かれたもの)との関係について山下氏は、

私というのは、追ったり逃げたりしている「かたちある存在」でした。でも同時に、それを青空から観ている「かたちなき存在」でもある。ここで、かたちある存在と、かたちなき存在がイコールで結ばれるのです。私自身の場所で。

と述べる(152頁)。山下氏によれば、このことが意味するのは、

ニッバーナとは自分の外にある、それを目指して進む対象ではなくて、自分の本質がニッバーナだというとんでもない世界観の転換がここで起こるのです。

ということであるという(152頁)。山下氏によれば、この「とんでもないこと」(このような世界観の転換)を受け入れる時に「一つの大きなジャンプ」が起きるのであり、このジャンプが行われたその先に日本仏教があるのだという。

山下氏によれば、上述のように世界観が変われば、「修行とは何か」についての認識も「一八〇度」かわるという(152-153頁)。山下氏はその例として152-153頁で只管打坐を挙げているようである。山下氏によれば、

なぜ只管に打坐するだけでいいのか? といったら、われわれはもともとニッバーナだからですね。これから一生懸命がんばってなんとかニッバーナに近づこうというのではない。それを自覚して坐って行くのが、只管打坐ということです。

ということであるという。

山下氏によれば、このような只管打坐の時に、自分が坐っている「青空」から、様々な「かたちある雲」が見えるという。その「雲」に対する視線が慈悲の眼であり、それが「慈眼視衆生」ということであるという(127頁にも詳述あり)。また、そうなった時に「青空としてのわたし」を自覚した人間同士が「まったく新しい人間関係を作ろう」というところで成り立ったのがサンガなのではないかと山下氏は考えている。このようなサンガは、単なる「雲」としての人間が烏合の衆や徒党として集まったものではないという(153頁。142-144頁にも詳述あり)。

ちなみに、上述のように、

「かたちある私」が、本質としては「かたちなきもの」なんだということです。

と山下氏は述べているが(151頁)、「かたちあるもの」としての「私」の本質が青空である(かたちがない)という趣旨のこのような山下氏の主張について永井氏は第一章の41頁で、

良道さんが、「私の本質は青空だ」とよくおっしゃいますけど、それは私から言えば、「私にはただ実存だけがあって本質はない」と言い換えられますね。本質とか内容とか中身とかなくて、ただ存在している。

と述べている。ここに引用した両者の主張は、山下氏は「私の本質」を認めているのに反して永井氏は認めていないので、これを表面的に読むと両者の主張は符合していないように読める。表面的に読んだら符合しない表現に「言い換えできる」と言われると戸惑うところだが、これを符合させるように解釈するには、山下氏の言う「かたちある私の本質」というのが「実存」だけを意味している(「実存が本質である」)、という解釈を取らざるを得ないのではないか。それで厳密に符合するかどうかは分からないが、そもそも永井氏の発言は「私(〈私〉)には実存しかない」という趣旨だから、それと合致させるにはこのような解釈しかなさそうに思う。なお、永井氏が〈私〉を「実存が本質であるもの」と見なしているかのような発言もあるので(参照)、「実存が本質である」という言い方じたいは哲学的にもあり得るのかもしれない。山下氏が「私の本質」と述べる際の「本質」という用語をどういうニュアンスで使っているかがもうすこし定かになれば、符合の程度も明らかになるだろう。永井氏が言う意味での「本質」というのは性質や属性や特徴を指しているが(32-43頁)、山下氏が「私の本質は青空」と言うときの「本質」というのは性質・属性・特徴といったような意味ではおそらくない。

そして、山下氏は、

自分の本質がニッバーナだ

われわれはもともとニッバーナだから

とも述べているから(152頁)、もし上述のように「私の本質は実存」という解釈を取るなら、ここで「『私の本質』としての実存」とニッバーナとの関係性が問題になるだろう。この文脈では「実存」とニッバーナは両方とも「かたちなきもの」であるはずである。

「無我」とはどういうことか(153-158頁)

この節において永井氏は、「我」と“私”を区別して用いている(156頁)。ここでいわれる「我」というのは「或るものが何であるか・誰であるかを識別させるような特徴や個性」という意味と、「それらの特徴や個性に基づいて成立する我欲や我執」という意味を併せ持っている(155頁)。「特徴や個性」というのは、永井氏が他のページで言うところの「本質」のことであろう。永井氏によれば、「我」やエゴは「他のものとの関係で自己自身を規定する」という操作が行われた後に成立する(反省的に成立する)のであるという。特に英語の“self”はこのように反省的に成立するという(156頁)。他方、永井氏がこの節で用いる“私”というのは、そのような反省的に成立する「我」のことではなく、この“私”の成立というのは無我の段階で成立しているという。また、この“私”は反省的に成立するものではなく、「何の根拠もなくただあるだけのもの」であるという(156頁)。従ってこの節での“私”というのは永井氏の用語で言うところの〈私〉(山括弧の私)に相当すると思われるが、なぜか〈私〉という表記はここにはない。「反省的自己意識の働く前」から在るという意味であるなら、この“私”は前反省的自己意識であると言ってもよいのかもしれない。

永井氏は154頁の冒頭から155頁の二行目までのところで、上述の“私”(自己という表現もある)の成立の仕方を述べる(ここは第一章の32-43頁の論述を簡略化した内容になっていると思う)。そしてそれと対比して156頁7-13行目で「我」の成立の仕方を述べている。11行目などにある「自分をとらえる」というのが上述の「反省的に成立」のことであろう。またこの「我」というのは永井氏の用語で言えば「私」(鍵括弧の私)であろう。永井氏によれば“私”は無我であるが、「我」は無我ではない(155-156頁)。永井氏によれば、後者の「他の人々から識別できるような特徴を持った一人の人」である「我」(132頁の図の中の一人)が、同時に、前者の「そういうふうに特徴づけられないもの」である“私”でもあるというこの構造が、「ナーマ・ルーパが同時にニッバーナである」という構造と同じ構造であるという。ただし永井氏は「構造的には同じ」と述べるに留めており、「同じことである」とまでは述べていない(155頁)。永井氏によれば、山下氏の言う「青空」と永井氏の言う“私”は、中身が本当に同じかどうかは別として、形状はぴったり、図式としてはまさにぴったりであるという(160頁)。

ナーマ・ルーパは有為(サンカタ、条件づけられたもの)であり、ニッバーナは無為(アサンカタ、条件づけられていないもの)であろうが、永井氏によれば、「我」と“私”の対比は有為と無為の対比でもあるという。有為の例として永井氏は、永井均という人が親からの遺伝子の継承を原因として或る特定の顔の形を持っているという例を挙げる(155頁)。因果関係というのは、「有為」が意味する「条件」の一例であろう。ここで有為に対比される無為について永井氏は、

この人が私であるってことは、実は無為なんです。私である、ということには何の根拠もなくて、他のやつが私でもよかったし、私なんていなくてもよかった。永井均さんというこの人が存在しても、その人は私ではなくただの人でもよかった。私が存在する 、ということには何の根拠もなくて、何の原因もないんです。コウザリティー(因果性)がないわけです。

そうすると、これが無為だとすると、(中略)きれいにあてはまって、最初から、この私であるということと、ニッバーナと言っちゃうと言いすぎでしょうけど、有為・無為で言えば、無為であることとが重なりますね。

と述べる(155-156頁)。この引用文の中の「この人/他のやつ/永井均さん/その人/ただの人」というのが「我」であり、「私」というのが上述の“私”のことであろう。つまり、特定の「我」のありさまには根拠や原因があるから「我」は有為であるが、〈“私”が特定の人物(特定の我)でもある〉という事態は根拠や原因をもたない無為である、と述べられていることになる。無根拠で非因果的であり且つ「内容」と関係なく端的に存在しているという意味での無為なる存在の例として永井氏は“私”の他に〈現在(今)〉と〈世界の存在〉を挙げている。世界や「今」や“私”の存在は、内容(中身)と関係がない(156-157頁)。このような“私”や「今」に因果性が無いことに関しては116-118頁にも記述がある。

このような永井氏の主張を受けて157頁半ばで藤田氏が「そうすると、普通の仏教の文脈とは全然ちがう意味の『無我』ということになりますよね」と永井氏に問いかけているが、この「普通の仏教の文脈とは全然ちがう意味」というのは、157頁前半で語られた、「内容と関係なく端的に存在している」という“私”や「今」や世界のあり方(存在のありさま)のことであろう。永井氏はこれに応えて次のように述べている(157-158頁)。

これは仏教に限らなくて、ほとんどあらゆる考え方が、「我」とか「自我」とかをとらえるときに、最初から一般的なものとしてとらえているんですよね。つまり、それぞれの人が自我を持つとしか考えられていないんです。これは仏教だけじゃなくて、あらゆる考え方が全てそうです。主体と客体とか、心と物とか。心というもののいちばん深い所にはアーラヤ識があるとか。そういう一般論しかないんですよね。最初から問題をとらえそこなっているじゃないですか。だって、そうじゃなくて、問題は、生き物がたくさんいる中で、どうしてこいつが私なのか、ということじゃないですか。その問題をここに入れると、無理由で無本質で無原因なものがあることを認めざるをえなくなるんですよ。ここに注目するということが、私の勝手な考えなんですけど、こういう仏教的な問題を考えるときにも不可欠だと思うので、自分のこの勝手な考えを投入して理解するんです。あらゆる問題は実はこの問題と関係していると思っているので。

この引用文の終盤の「投入」というのが、オーソドックスな仏教の文脈での「無我」に永井流の意味を付け加えることを指すのであろう。ここで「無我」に付け加えられているのは、上述のとおり157頁前半で述べられた「内容と関係なく端的に存在している」という“私”や「今」や世界のあり方という意味であり、永井氏によれば「あらゆる問題は実はこの問題と関係している」という(引用文末尾参照)。

無明から明へ――パラダイム・シフト(158-162頁)

藤田氏は158頁で、我々が「根本的な誤解」に基づいて作る自分のストーリーの中で「良い悪い」というような二元的な価値判断に振り回されて自分で自分を苦しめるというような事態全体を煩悩と呼んでいる。山下氏は、藤田氏がこのように「煩悩」として規定している事態は「無明」と呼んだほうがよいと考えているようであり、山下氏は無明を「全てのスタート地点」とも呼んでいる。藤田氏は永井氏に、煩悩論はこれまでの議論の中のどこに位置づけられるか問いかけている(158頁)。

この問いかけに対して永井氏は、内山の発言(おそらく113頁)を引用して「この自己を、『アタマの展開した舞台のうえに……その一員として投げ込んでしまう』ということ」が煩悩(または無明)であると答えている(158頁)。つまり第四図の内部の単なる一員になることが煩悩または無明であるということであろう。永井氏はこれに続けて「世界の中に投げ込まれれば、当然そのヤリトリの中で、善し悪しというのが起こりますよね」と述べているが(158頁)、これが上述の藤田氏が言う「二元的な価値判断」のことであろう。

(第四図の(A)と(B)。本書109頁。クリックで拡大)

藤田氏は、自己を「アタマの展開した舞台」の上にその一員として投げ込んでしまうのは「自己の独特のあり方を見失っているのが原因になっているんですかね?」と問いかけている(158頁)。「自己の独特のあり方」というのは153-158頁や115-119頁などで述べられているあり方、つまり〈「本質なしの実存」であり、内容と関係なく端的に存在していて因果連関の中にない私〉という意味であろう。

永井氏はこれに答えて、「(上述のような自己の独特のあり方を)見失うのは当然ですよね」と述べている。永井氏によれば、“私”というのは他人から見れば上述のような独在のあり方をしていないから、上述のような意味での「独特な存在」として他人から扱ってもらう可能性はないし、誰もが「特徴を持つ者」として扱われてその特徴によって優位に立ったりすることによって「世の中でうまくやっていこう」とする。永井氏は、そうやって生きることを否定しているわけではなく、そういう世界を生きることは「当然そうなっている」という(159頁)。「特徴を持つ者」というのは、153-158頁の表現で言えば「我」のことであろう。永井氏によれば「自己の独特のあり方を見失うこと」は「当然そうなっている」のであり、「そうならないということは普通ありえない」のだが、

そうなっているってことは、こっちからみれば、ただそうなっていますよ、というだけのことだ、と(笑)。

ということだそうである(159頁)。「こっち」というのはつまり、いつも見失われる「独特のあり方」の自己のことであろう。それは内山の図で言えば第五図・第六図の自己であり、永井氏の用語で言えば〈私〉であろう。

上述のように“私”の独特のあり方を見失うのは当然だという永井氏の考えに関連していそうな永井氏のツイートがあるので、引用しておく。ここに出てくる「チェスのルール」というのは、本書の209-212頁でも言及されている喩えのことだと思われる。

わが国には私小説という伝統がある。不幸のさなかにあって、頭を抱えながら「ぼくは不幸だ」と書くような小説。さて、つねに私小説を書き続けることはマインドフルになることだろうか。この問いは、別のところで問うた「偽善とは何か」という問いと同根だが、もっと根源的だといえると思う。 永井均 (@hitoshinagai1|Twitter)

マインドフルネスを教える諸先生方でさえ自分史を語る際には必ずよくできた(偽善の逆の偽悪を含めた)自己物語を語る(=私小説を書く)。そこには認知不可能なほど根深い「偽真」(作られた真実)の要素が含まれているだろう。恐らく「偽真」なしには「人生」という概念自体が成り立たないだろう。 永井均 (@hitoshinagai1|Twitter)

これは当然のことだ。「酷い侮辱を受けた」とか「やり返してしてやった」といった概念を使って自分と世界を捉え、それを真に受けて生きない限り、世の中は理解できず、所与の生が意味を持たない(つまり「人生」にならない)から。つまり、それが我々のやっているチェスのルールというわけ。 永井均 (@hitoshinagai1|Twitter)

「暖かいもてなしを受けた」「深く感謝した」でも本質は同じ。「人生」とは(「歴史」もだが)個的事実の連鎖をmoralな含意をもつ普遍的概念によって繋げていく不思議な構成物で、我々にはそれを生きる以外の生き方はない。記憶もそのようにしてしか作れない。それが我々のチェスのルールなので。 永井均 (@hitoshinagai1|Twitter)

藤田氏は、洞山良价の『洞山録』の中に「我」と「彼」という対比が述べられていることを紹介している。藤田氏によれば、この「彼」というのは「いつでも私と一緒に生きていて、他の人からは区別がつか」ず、個人の特徴や属性とは全く関係のないものであると洞山は述べているという。藤田氏は、この「彼」は永井氏の〈私〉に相当するものを指しているのではないかと思っているという。洞山の「我」と「彼」という対比が、永井氏の「私」と〈私〉の対比と同じ事態を指していたら面白いなと藤田氏は述べている(159頁)。

永井氏のプロジェクトというのは、仏教の色々な教義をこの議論(153-158頁の言い方で言えば「我」と“私”の対比)にリンクさせてみようということであり、永井氏によれば、山下氏の言う「青空」が、153-158頁で言うところの“私”であるという(159-160頁)。この“私”は永井氏の常用する用語で言えば〈私〉のことだと思われる。この「青空」と“私”つまり〈私〉とが「図式としてはまさにぴったり。中身が同じかどうか別として、形状はぴったりです」と永井氏は述べ、「ちょっとまずいかもしれない(笑)。あまりぴったりだと」とも述べている。この「ぴったり」という永井氏の評価について山下氏は「聞いていると、全く同じことを言っているなという感想しかない」と述べている(160頁)。

山下氏は、藤田氏が158頁で「煩悩」と呼んだ事態のことを、煩悩というよりも「無明」と呼ぶべきだと考えているようであり、この煩悩または無明という「悪い物語」の始まりは「自分とは何か」についての根本的な誤解であると考えているようである。その誤解というのは、160頁の山下氏の表現では「外から見てしまったものを自分だと思ってしまった」ということであるが、この「外から見てしまったもの」というのは153-158頁の言い方で言えば「特徴」や「個性」つまり「本質」のことであり、これは156頁で示されている「我」の第一の意味であろう。特徴や個性に基づいて成立した我欲や我執という「我の第二の意味」(156頁)に関わるのが、「(我を)自分だと思ってしまった」ということであろうと思われる。山下氏によれば、「自分とは何か」についての正しい理解に戻れば、煩悩が成り立つ根っこの部分がなくなるという。その時には、欲望を一生懸命に頑張って抑えるというあり方にはならないようである(160頁)。

藤田氏は、上述のような「根本的な誤解」(158-160頁)という意味での「無明」が、永井哲学を理解することによって「明」に変わるという、「理知的な吟味の作業」によるパラダイム転換があり得るのではないかと考えているようである(160-161頁)。ブッダの最初の説法を聞いた五人の弟子に「法眼が開けた」という話は、そのような「認識上のパラダイムシフト」がこの弟子たちに起こったという話なのではないかと藤田氏は考えているようである(161頁)。山下氏は藤田氏のこの考えに同意し、ブッダに会う前にブッダの偈分を聞いたサーリプッタに起こったことや、ブッダの説法を聞いて悟った聴衆に起こったことは「このパラダイムが変わっていったということ」であると述べている(161-162頁)。

ここで山下氏・藤田氏が述べているパラダイム転換というのは、「自分とは何か」についての根本的な誤解という意味であろうと思われるが(160頁)、これを「誤解」つまり誤った自己観であると示す論述の一例が、永井氏が153-158頁などで述べている“私”と「我」の区別であろう。それを藤田氏は162頁で「自己についての踏み込んだ理解」と呼んでいるようであり、それが一般に常識として広まれば、仏教に対する受け入れの態勢が調ってくると思うと藤田氏は述べている(162頁)。山下氏は、現在はこのような「自己についての踏み込んだ理解」が無いままにヴィパッサナーや坐禅が行われているので、実践者は「今までのパラダイム」の中でヴィパッサナーや坐禅をしていると述べ、

だからまず、一照さんがずっと言っていたように、このパラダイムそのものを、世界観そのものを根本的に変えていかなきゃいけない。それは、こうやって論理的に説明すれば絶対できるはずなんですよ。その上で坐禅やヴィパッサナーをしてもらわないといけないですね。

と述べている(162頁)。

〈仏教4.0〉へ(163-168頁)

上述のように、山下氏・藤田氏は坐禅やヴィパッサナーを実践するに際してまず最初に「自分とは何か」についての誤解を解くという「パラダイム転換」を済ませるべきだと考えているようであり、それは「理知的な作業」や「論理的な説明」によって可能になりうると両氏は考えているようだが(160-162頁)、その「パラダイム転換」が起こったあとの自己観とも言うべき「ナーマ・ルーパがすなわちニッバーナである」という主張そのものを藤田氏は「ロジックというより、違う前提」と呼び、山下氏もそれを否定していない(163頁)。藤田氏・山下氏は、「ナーマ・ルーパとニッバーナは別」という世界観を〈仏教2.0〉の世界観、「ナーマ・ルーパが同時にニッバーナである」という世界観を〈仏教3.0〉の世界観であると考えているようだが(163頁)、どちらの世界観を選択するかは実践者個人に任されているというのが両氏の認識であるらしい。藤田氏は、自身の立場や永井氏の考えていることは〈仏教3.0〉的な方により近いとしている(163頁)。山下氏は〈仏教3.0〉的な世界観を「正しい世界観」(80頁)と呼んでいるのだと思われるが、このように〈仏教3.0〉の世界観を「『こっちのほうが正しい』と言ってしまうのはどうなんですかね?」と藤田氏は山下氏に問いかけている(163-164頁)。

この問いかけに対して山下氏は、只管打坐やヴィパッサナーを、説明や「パラダイムの変換」なしに行うことのつらさが「みな身に染みていると思う」とし、パラダイムが根本的に変わった〈仏教3.0〉の文脈を理解したうえでこれらの実践を行えば、体の感覚や呼吸を「面白いくらいに」見れると述べ、「そういうことを体験してもらうのが一番ではないかと」と応えている(164頁)。「説明」というのも「新しい世界観」の下での説明という意味であろう。従って、この受け応えを読む限りでは、山下氏の言う「正しい世界観」のその「正しさ」というのは、只管打坐やヴィパッサナーを「つらさ」無しに実践できるという意味であることになる(実際には、もちろんそこに上述のような「理知的な整理」も付け加わるのだろうし、更に他のことも付け加わるのであろうけれど)。藤田氏はこの山下氏の応えを受けて、上述の初転法輪を聞いた5人やサーリプッタなどは、「パラダイム転換」の直前のところまで機が熟していたからブッダの説法のポイントが掴めた途端に「ガラッと変わることができた」のではないかと考えているようである(164頁)。

藤田氏はさらに、永井氏が瞑想を実践した時に「なぜだかうまくいった」ということをかつて書いていたことに注目し、それは「瞑想にかなった考え方」・「正見」に立って実践をしたからではないかと藤田氏は述べ、永井哲学が仏教の修行を助けたという感じがあるかどうかについて永井氏に訊ねている(164頁)。ここで藤田氏が引き合いに出したのは永井氏と香山リカ氏の対談「ヴィパッサナー瞑想を哲学する」かもしれない。この対談の初出本である「サンガジャパン Vol.19」(サンガ、2014年)の137頁に、それらしき記述がある(同対談は、香山リカ『マインドフルネス最前線』にも所収)。

永井氏はこの問いに対して「それはあるんですけども」と肯定しているが、同時に永井氏は、自身の哲学(その中でも特に本書で述べておられるような内容の哲学を指すのだろう)は仏教の考え方ではないと述べている。永井氏は、永井哲学(または永井哲学が仏教の瞑想を助けたという永井氏らの認識)が「仏教から見てどうなのかっていうことは本当は謎で、そのことはぜひうかがってみたいどころです」・「これ本当に仏教なの? そうなの? っていうね」と述べている(164頁)。また、「仏」・ブッダと〈私〉との関係について永井氏は、

〈私〉がすなわちブッダなんだ、っていう言い方をしていいんだったら、言ったことになりますけど、それってホント? っていう……(笑)。

とも述べている(165頁)。

〈私〉のありかたの「根拠なしの始めからの事実」という性質は、仏教の教説が説く「我々が始めからブッダである」というありかたの性質と同様なのではないか、という藤田氏の問いかけに永井氏は肯定的に応えている。ただし藤田氏は、永井氏が本書で述べているような哲学を正面から論じた仏典は見たことがないとしており、内山興正にもその観点は無いとしている(165頁)。だから、上述の永井氏の「これ本当に仏教なの?」という疑問に対して仏典の記述や内山の主張を用いて応えることがここで出来ているわけではない。藤田氏が「内山興正にもその観点は無い」と言っているその「観点」というのはおそらく2つあり、その1つは独在性と私秘性の明確な区別ということ(114頁)、もう1つは、自己意識をもつ生き物のうちで現に〈私〉であるものが一つしかいないということをめぐる諸問題を捉えるということ(115-119頁、130-138頁など)であろう。このような観点をもったうえで、「永井氏が明らかにしているような面白い自己の構造」やその意味・広がりを追求することは内山も行っておらず、それは自分たちに課せられた宿題であろうと藤田氏は述べている(166頁)。

藤田氏は、大乗仏典のなかで「青空」と同義とみなせる用語として「道本円通」、「色即是空」、「仏性」、「本来成仏」などを挙げて、それらをめぐる従来の議論には永井氏の言う〈私〉という観点は含まれていなかったと判断している。山下氏もそれと同じ認識であろう(167頁)。山下氏は、「道本円通」や「色即是空」を〈私〉と考えれば大乗仏典を読むことができるし、そのパラダイムから読まねば大乗仏典は読めないと考えているようである(166-167頁)。従って、永井氏が上述のように〈私〉と「青空」を「中身はともかく形状や図式は同じ」と見なしているのに比べれば、山下氏はより踏み込んで両者の「中身」の同じさをも積極的に認める立場であると思われる(山下氏のこのような積極性は171頁7行目にもみられる)。藤田氏もその山下氏の踏み込み方を否定しないが、藤田氏は仏教の「無我」や「無為」や「道本円通」を〈私〉に繋がっているコンセプトとして再解釈することで〈仏教3.0〉が強力になりうるだけでなく破綻する可能性もあると見ている。とはいえ藤田氏は、それらの仏教の概念と〈私〉を繋げること(永井哲学と仏教を繋げること)によって「とてもダイナミックで面白いことになるんじゃないか」と関心を持っているという。永井哲学が仏教の中に入り込むことによって、「新種の、もっと新しい、これからの環境に適応できるような」ものが出てきたら面白いなと藤田氏は思っており、それを〈仏教4.0〉と呼んでいるようである(167-168頁)。

◎質疑応答(169-172頁)

169-172頁に質問が5つある。1つめと2つめは一連の質問だと思われるので趣旨をまとめると、この質問の趣旨は「第一図の各人にA〜Dの番号をふった132頁の図(下記)において〈私〉である独在者は1人だけ(例えばBのみ)であると述べられていたが、独在的な〈私〉同士がその次元で繋がるというのは、独在的なB以外のA, C, Dにも『あるはずのない独在性』があるという考え方なのか?」ということであろう(169頁)。

(第一図の各人にA〜Dの番号をふった図。本書132頁)

この問いに対して永井氏は次のように応えている(169-170頁)。

超越者ですね、超越性があるということですね。これって、いろいろな宗教的な考え方の中にある超越と同じですね。キリスト教とかユダヤ教とか、例えばマルティン・ブーバーの『我と汝』とか。その「汝」は最初は人どうしですけど、結局は神ですよね。こういう構図の中に、超越性のパターンというか、神性というものが完全に現れているんですよね。だってこれは届かないものですからね。届かないものに届くっていうのがね。届かないものとの繋がりこそが、本当の繋がりだと。そういう宗教思想の原形のようなものがここから出て来ますよね。

永井氏によれば、このような「根本的に届かないもの」というのが本当の意味の他者であるという(170頁)。ここでの「届かない」というのは、私秘性(114頁)という意味ではもちろんなく、独在性(114頁など)の意味だろう。そのような繋がり方は、〈私〉どうしの繋がりと言えると思うが、そのような繋がり方を「神」という「伝統的形象」と絡めて論じた箇所が永井氏の著者『存在と時間――哲学探求1』(文藝春秋、2015年)の104-106頁にあるので、当記事の別の箇所に引用してある。

3つめの質問の主旨は、「上述のように『根本的に届かないもの同士』である独在者同士がその次元で繋がるというときに、その次元(レヴェル)における他者というのは厳然としてあって、むしろなきゃいけないということか?」ということであろうと思う(170頁11行目)。

この問いに対して永井氏は、

ええ。しかしこれは、「慈悲の瞑想」もそうだけど、一種の祈りの言葉に近くなるんですよ。「慈悲の瞑想」は一種の祈りですよね。普通の言葉とは違うんですよ、日常の言葉とは。

と応えている(170頁)。永井氏によれば、第五図・第六図というありかたは言葉では言えない(172頁)ということだから、その「言えなさ」が、このような慈悲の瞑想における言葉の特殊性と関連があるのだろうと思う。68-69頁や249-252頁にも、この件に関連する記述がある。

次の4つめの質問(170頁13行目)の質問者は、「独在者の根底」に「ぶっつづき」があって、独在者はその「ぶっつづき」の上に位置していると認識しているようだが、永井氏は「独在者の根底にぶっつづきがある」というのは内山の思想であると述べ、それは永井氏の解釈とは違うと述べている。「カボチャが蔓で繋がっている」という第二章冒頭の寓話は、内山が「ぶっつづき」をカボチャの蔓に喩えたものであるが(100頁)、この寓話の永井氏による解釈は「第六図まで行ってから反転する」という解釈であり、それは永井氏の独自の解釈であるという。永井氏によれば、内山自身が永井氏のこの解釈のように考えていたかどうかは謎であるが、永井氏によれば「そうなるはずだ、みたいな感じ」・「理のあるところに従えば必ずそうなるはずだ、というようなことですね」ということであるという。永井氏によればこれは古典の解釈をする時の方法の一つであり、内山もすでに古典であるから「私としてはこう感じて、そう読まざるを得ない、そう読むべきだ、ということですね」ということだそうである(171頁)。

(カボチャが蔓で繋がる図。本書99頁)

(第六図。本書111頁)

上述のように、カボチャの寓話を「第六図まで行ってから反転したもの」であると内山が言っているかどうかについて永井氏は「まあ、言っていないと思いますけど」と述べているが、山下氏は内山が永井氏の解釈のとおりに「言っていると思います(笑)」・「言ってほしいと。もし内山老師が言っていなければ、弟子である私と一照さんがこれから言います(笑)」と述べている(171頁)。

171-172頁にある5つめの質問と回答は要約しにくいので、下記のとおり引用しておく。「独在点としてのB」というのは132頁の図の中のBのことであろう。また、172頁の人称・時制・様相の話は、永井氏の著作に出てくる「言語の累進構造」のことだろう。

――永井先生に質問なんですけど、独在点としてのBというのが、特徴がない、まあ「無我」であるということは、言語の作法から言ってみれば外れてるんじゃないかと思うんですね。ゆえに、古来の哲学者は、これを指摘し得なかった。で、われわれがここで理解してるっていうのは、言語上のインターアクチュアルな理解を実は超えてるんじゃないかと思ったんですが。いかがでしょうか。

永井 その通りだと思います。

藤田 お二人で話が通じあってますね(笑)。

永井 実は、内山老師の、第三図で、「コトバが展開した世界」がこうなるというのは、深く読むと非常に素晴らしいことを言っているんです。言葉だとこれになっちゃって、それ以外のあり方は言葉では言えないから、後の第五図も第六図も言葉では言えないという含意があるんですね。これは本当のことで、この話も言葉では言えないんです。言葉っていうのは、これを言わないために、言わせないために作られたと言えるくらいのものですよ。言葉の根本は、主語と述語で文ができると、それに否定と連言の操作が付け加わって、あとは時制、人称、様相が加えられて、そうやってできるわけだけど、最後の三つは、みんなこれを言わせないためのものですよね。時制がつくと、この〈現在〉の特殊性が言えなくなって、この〈私〉の特殊性を言わせないために人称ができていて、この世界こそが現実世界だと言わせないために様相がある。結局、そういうふうにヤリトリをするためにうまくいくようなものとして言葉はできていて、言葉で普通にヤリトリをする時には、この話はできないようになっているんですね。

(上から、第一図の各人にA〜Dの番号をふった図、第三図、第五図、第六図。クリックで拡大)

藤田氏は、言葉を使っている我々がこのような「変なカラクリの罠」(言葉によるカラクリの罠という意味であろう)に掛かっているということを何となく気に留めておいて、仏教を学ぶ時には仏教がそれと繋がらないかどうかを考えてみるという関心の持ち方を提示している(172頁)。これは藤田氏が167-168頁で述べていることと同種のことだろう。

なお、上述の引用文(172頁)の後半に「〈私〉の特殊性を言わせないために人称ができてい」ると述べられているが、南直哉氏と来住英俊氏の対談『禅と福音』(春秋社、2016年)の7-9頁に、これに関連していそうな記述があるので引用しておく。この引用文の後半で述べられている南氏の無我観や言語観は、永井氏のそれと非常に近いのではないかと思われる。

来住――仏教の「我」という言葉は、つい漢字に引っ張られて、ともすると「自己」とか「私」と混同してしまいます。しかし、実体という意味なんですね。キリスト者にとっては、仏教は「私」には実体がないと言っているのかはとても気になります。私に実体がないのなら、倫理の主体というものがないことになると考えるからです。(後略)

南――「無我」といっても「自己も何もない」というわけではありません。たとえば私は出家しましたが、「誰が出家したのか」と訊かれれば「私」しかない。

私にとっての「無我」とか「無常」とは、「自己」や「私」ということばが何を意味しているのか最終的には確定できないということ、そして、自己といわれるものには自己であることの存在根拠が欠けているということです。つまり存在にはその存在としてある根拠が最初から欠けているという意味なのです。

来住――それならば、「私などというものはない」と単純に言い切ってはいけないのでしょうか。

南――「私」という言葉がある以上、それが意味するものはあるでしょう。しかしいまの「私」と昨日の「私」が同じ「私」であることを証明することは原理的にできない。

来住――証明することはできないでしょうね。それはキリスト者も同意するでしょう。

南――「私」という言葉の意味を支えているのは、「私が私である」という記憶と、他者が私を私とする認識が一致したまま持続していることだと思う。そういう条件を解体して、たとえば坐禅のように極端に自意識の水準を落とすこともできますが、そのときでさえ何もないわけではない。何ごとかが起こっている。

もうひとつ別のアプローチをするならば、「私とは何か」を問うときには、その問いを問う主体が残っている。その主体は何かと問うと、こんどは「「私とは何か」と問う私とは何か」という問いがひらかれ、さらにそれを問うと「「「私とは何か」と問う私とは何か」と問う私とは何か」と問う何か……という話になって無限遡及に陥る。

結局、「私」という言葉が意味する何かは、いつまでいっても確定せず、言語の外へ流れだしていってしまう。それは、もはや存在するとかしないとかいう言葉が届かない領域であり、理論のなかに引きこめない。この状況は「無我」としか言いようがないと考えるのです。

来住――なるほど。問う主体、観察する主体の無限遡及のことは私も考えることがあります。最終的にそれが問題にならないのは、キリスト者は「神の前に立つ私」というところに足場を据えるからでしょう。神が私を知ってくれているということですね。お話を聞いていて、そう思いました。

南――ただ、これはふつうの仏教者の「無常」とか「無我」の考え方とはかなり違うらしい。(後略)。

来住氏の言う「神の前に立つ私」という論点は、当記事に引用した永井氏と中田考氏とのやりとりにも関連していそうである。

(第二章おわり。第三章に続く)

*1:『生命の実物――坐禅の実際』(柏樹社、1971年)と『坐禅の意味と実際』(大法輪閣、2003年または2015年)との内容の差異や、再刊の経緯などについては、『坐禅の意味と実際』の158-162頁参照。

*2:このような「力」について内山は、『進みと安らい』の188頁で次のようにも述べている。「わたしに生命体験させる力は、わたしを生かしていると同時に、私にナマに生命体験されるすべてのものを在らしめます。この生かしめ在らしめる力を、私は生命的生命という語でいっているのですが、じつはそれはあらゆる規定以前、分別以前として『ただある』だけです。だからそれはナントモナイ『力』とよりほかいいようがありません。それは本来 、名前以前であり、名のつけようもないものです。それゆえ私が『生命的生命』というのも、ほんの一応のいい方でしかないのであって、仏教ではすでにいったように、これを空、真如、不二、一心などと呼びます」。この「規定以前」かつ「ただある」というあり方が、「本質をもたない実存」を意味しているような感触がある。

*3:永井氏の著書『存在と時間――哲学探求1』の96-99頁にある超越論的統覚のはたらきは、この「投げ込んで一員にする」という操作を哲学的に描写しているように思う。

*4:このような繋がり方は、第二図〜第四図のような「アタマが展開した世界」の中での繋がり方とは勿論違う(104-105頁)。

*5:このことを視覚の例で指摘した永井氏のツイートがある。→ https://twitter.com/hitoshinagai1/status/800169469616103424

*6:「シンキングマインド」とは、「野生の馬のように止めどなく走り回り、猿のように枝から枝へ飛び移って騒ぎ立て、なかなか言うことを聞いてくれない心。欲や煩悩に惑わされ、常に落ち着きなく不安定な心」のこと(山下良道『本当の自分とつながる瞑想入門』63頁)。

*7:山下氏による慈悲の瞑想の解説を当ブログで文字起こしした記事は https://logues.hatenablog.com/entry/20110306/p1 にありますが、内容が旧いので、一法庵のサイト https://www.onedhamma.com で最新の音声解説を探すことをおすすめします。